- HOME

- 不動産

宅建業行政処分⑤取引の公正を害する行為

2021.12.20

DSC_3068

平成27年8月から令和3年6月までの間に大阪府から、取引の公正を害する行為として、宅建業法違反で行政処分を受けた違反行為は、以下のとおりです(以下の番号は、別表第1に付した番号に従っています。別表第1については、https://m2-law.com/blog/3368/ 参照)。

51 取引の公正を害する行為

(1)宅建業法は、第6章(監督)65条で、宅建業者に対する指示及び業務停止について定めています。

業務停止に関しては原則として法65条2項が定めるところで、その処分の重さに照らしても、違反行為類型は比較的明確です(不正不当行為は例外)。そして、指示に関して原則として定めるのが法65条1項で、その中でも2号の「取引の公正を害する行為」という概念を通じて、2項以外の宅建業法違反行為を集めて「指示」等の処分に導いていくという、バスケット条項的な位置付けがあります。

逆にいえば「取引の公正を害する行為」がどのようなものかについては、現実の処分例を参考にすることが不可欠です。

ちなみに「取引の公正を害する行為」そのものの処分は「指示」に留まり弱いですが、なぜそのような処分までするのかということを考えると他により重く処分される行為を行っていることが多いからであり、最終的な処分結果が必ずしも軽いものとはいえないように思います。

(2)具体的処分例

ア 売買契約に関する重要事項説明書に、対象物件の敷地の中に国所有の畦畔があるにも関わらずその旨を記載せず、売主であるにもかかわらず、売主の表示に事実と異なる表示をした。

指示のみ

イ 賃貸借契約書に、転貸借が可能であるにも関わらず記載せず、付属設備に存在しないエアコンを記載した。

業務停止10日間 他に重要事項不説明(14-原則業務停止7日)と契約書不備(17-原則業務停止7日)の違反があったことが影響しています。

ウ 広告費について虚偽の内容の領収書(130,000円受領したにもかかわらず140,000円と記載)を貸主に交付

業務停止22日間 原則指示の違反行為類型ですが、他に賃貸契約書記載不備の違反(17-共益費の外に月々支払う8,000円の不記載・原則7日間の業務停止)と限度額を超える報酬の受領(28-特別な広告をしていないにも関わらず広告費として130,000円を受領・原則15日の業務停止)があったことが影響しています。

エ 重要事項説明書及び売買契約書に、ア法39条2項に反する買主に不利な手付解除期日を設定、イ日付の異なる手付金の領収書を2通作成し、買主に交付

業務停止44日間 原則指示の類型ですがその他、重要事項説明書の虚偽記載が複数の取引でなされていたり(14-原則業務停止7日)、さらに内容の異なる重要事項説明書や売買契約書を作成し金融機関に交付されたりしたことが不正不当行為と認定されたことが影響しています(54-原則業務停止30日)。

オ 契約が成立していないにもかかわらず、手付金を受領

業務停止45日間 原則指示の類型ですが、他に預り金の返還拒否(41―原則業務停止15日)や預り金流用(54―原則業務停止30日)の違反があったことが影響しています。

カ 賃貸借契約締結前に媒介報酬を受領

指示のみ

キ 取引することができる物件であったにもかかわらず、貸主に確認を取ることなく、被処分者自らの判断だけで賃貸借契約の媒介を断り、入居申込者の賃貸借契約締結の機会を奪った

指示のみ

ク 建物の賃貸借契約に係る媒介業務において、被処分者は調査義務を怠り、4階を適法に使用することが出来ない旨重要事項説明書に記載せず

指示のみ

ケ 契約解除期限の到来前に、買主に対する金融機関の融資の承認が困難となったことを売主に通知・説明し、買主と売主との間で契約解除期限延長の合意の仲介をするなどの適切な業務の遂行をせず

業務停止7日 他に媒介契約書の不交付(11-原則業務停止7日間)があったことが影響しています。

不動産の法律相談は村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

投稿者:

宅建業行政処分④担保責任特約・超過報酬等

2021.12.08

DSC_3033

平成27年8月から令和3年6月までの間に担保責任特約違反・超過報酬等により宅建業法違反で行政処分を受けた違反行為は、以下のとおりです(以下の番号は、別表第1に付した番号に従っています。別表第1については、https://m2-law.com/blog/3368/ 参照)。

22 瑕疵担保責任についての特約違反(法40条1項)

宅地建物取引業者でない買主との契約において、土地及び建物の瑕疵担保責任に関し「引渡完了日から3ヵ月以内に請求を受けたものにかぎり、責任を負う。」という買主に民法(1年間)よりも不利となる特約をした

業務停止7日間 原則指示にとどまる違反行為類型ですが、取引士以外の者が重要事項の説明をした違反(14-原則業務停止7日)のあることが影響しています。

28 限度額を超える報酬の受領(法46条2項)

(1)建物の賃貸借契約の媒介業務において、特別な広告を行っていないにもかかわらず、貸主から84,000円を「広告料」として受領 + 別の取引においても、同様に80,000円を「広告料」として受領。なお、特別な広告の例としては、大手新聞への広告掲載料等報酬の範囲内でまかなうことが相当でない多額の費用を要する広告とされています(東高判昭和57年9月28日金商665号41頁)。

業務停止30日間 原則業務停止15日間の違反行為類型ですが、複数の取引で行われていたことが影響しています。

(2)保証会社費用及び鍵交換費用について、実体のない金銭を請求し、媒介報酬の法定上限を超える金銭を受領した

指示のみ 原則業務停止処分15日の違反行為類型ですが軽減規定が適用されました。

38 相手方等が契約を締結しない旨の意思を表示した場合の再勧誘(法47条の2-3項、規則16条の12-1号ハ)

業務停止15日間

41 契約申込みの撤回時における預り金の返還拒否(法47条の2-3項、規則16条の12-2号)

(1)預り金を借主より受領した後、借主から申込みの撤回があったにもかかわらず、預り金を返還せず

業務停止15日間

(2)賃貸借の媒介業務において、賃貸借の申込みの撤回後も預り金15,300円の返還を拒み、相手からの預り金返還等請求の認容判決確定後も遅延損害金の一部を支払わなかった

指示のみ 原則業務停止15日の違反行為類型ですが、軽減規定が適用されました。

不動産の法律相談は村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

投稿者:

宅建業行政処分③重要事項説明書・契約書関連

2021.11.22

DSC_2827

平成27年8月から令和3年6月までの間に宅建業法違反で行政処分を受けた違反行為は、以下のとおりです(以下の番号は、別表第1に付した番号に従っています。別表第1については、https://m2-law.com/blog/3368/ 参照)。

11 媒介契約締結時における書面の交付義務違反(法34条の2)

(1)法人間の売買契約の媒介業務において、売主から売却の依頼を受けたにもかかわらず、売主に対し、媒介契約書を交付しなかった。

業務停止7日間

(2)土地建物の売買契約(売主:法人、買主:個人)に関する媒介業務において、媒介契約締結時に、買主(依頼者)に対し、媒介契約書を交付しなかった

指示のみ 原則業務停止7日の違反行為類型ですが、軽減規定が適用されました。

14 重要事項説明義務違反(法35条1乃至3項)

(1)必要的記載事項を欠く・虚偽記載

一般的な重要事項説明書のひな形は、Ⅰ対象となる宅地に直接関連する事項、Ⅱ取引条件に関する事項、Ⅲその他の事項で構成されています。ここで問題になっているのは、法35条関係であり、主としてⅠに関する事項です。

ア 賃貸借契約に関する重要事項説明書に抵当権の詳細(法35条1項1号)、賃貸保証料、契約事務手数料(同条項7号)を記載せず

指示のみ 原則業務停止7日の違反行為類型ですが、軽減規定が適用されました。

イ 土地建物の売買契約の媒介業務において、重要事項説明書に売買対象物件が建築基準法規定の容積率・建蔽率の基準を超過している旨を記載せず(法35条1項2号)

指示のみ アの事例と同様、軽減規定が適用されました。

ウ 重要事項説明書に、

ⅰ 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容について、金利等の詳細を記載していない(法35条1項12号)

ⅱ 代金以外に授受される金額について、固定資産税等精算金の具体的な額を記載していない(同7号)

業務停止44日間(売主業者)、45日間(媒介業者) 原則業務停止7日の違反行為ですが、本件事案では上記手法が複数の取引で用いられており、さらに内容の異なる重要事項説明書や売買契約書を作成したり、媒介業者がそれらを買主と金融機関に交付するなどしていたことが、不正不当行為と認定されたことが影響しています(54-原則業務停止30日)。なお、媒介業者はさらに誇大広告(7-原則業務停止7日)も行っていたことから、売主業者よりも業務停止日数が1日多くなっています。

(2)重要事項説明書の交付はしたが説明せず

業務停止7日間 なお、関係者に損害が発生した場合には15日間、その損害が大きければ30日間の業務停止となります。

(3)取引士以外の者が重要事項について説明

業務停止10日間 原則業務停止7日の違反行為類型ですが、他に契約書記載不備の違反(17-原則業務停止7日)もあることが影響しています。

(4)重要事項説明書の不交付

建物の賃貸借契約において重要事項説明書のコピーを交付して説明

指示のみ 交付しなかった場合は、少し重たく原則業務停止15日の違反行為類型とされていますが、軽減規定が適用されました。

17 売買契約等の締結時における書面の交付義務違反(法37条1乃至2項)

(1)不動産売買契約書に受領した108,000円(代金及び交換差金以外の金銭)について記載せず(法37条1項6号)

業務停止7日間

(2)建物1室の賃貸借契約に関する媒介業務において、賃料・共益費の他に月々支払う金銭8,000円が定められていたにもかかわらず、その旨を賃貸借契約書に記載しなかった(法37条2項3号)

業務停止22日間 原則業務停止7日の違反行為類型ですが、他に限度額を超える報酬の受領(28-原則業務停止15日)が影響しています。

(3)賃貸借契約書において賃料に共益費を含め記載した(法37条2項3号)

業務停止10日間 原則業務停止7日の違反行為類型ですが、他に重要事項説明義務違反(14―原則業務停止7日)のあることが影響しています。

(4)売買契約書において、

ア 建物の代金に係る消費税を記載しなかった(法37条1項3号「代金…額」を記載する際には「当該売買につき課されるべき消費税等相当額」を明記する必要があります(「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(国土交通省)」34頁)。

イ 瑕疵担保責任について、引き渡し以後2年以内であれば買主は売主に対して責任を追及できるという契約内容であるにもかかわらず、事実と異なる記載をした(法37条1項11号参照)

業務停止44日間(売主業者)、45日間(媒介業者) 重要事項説明義務違反の事例(14-(1)ウ)と同じものです。そちらをご参照ください。

(5)賃貸借契約において、賃貸借契約書を借主に交付していない。

指示のみ 書面交付すらしていないので、原則業務停止15日の違反行為類型ですが、軽減規定が適用されました。

18 宅地建物取引士の記名押印義務違反(法37条3項)

不動産売買契約書において、宅地建物取引士に記名押印させなかった

業務停止7日間 原則指示にとどまる違反行為類型ですが、他に不動産売買契約書の記載不備(17―原則業務停止7日)があったことが影響しています。

不動産の法律相談は村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

投稿者:

宅建業行政処分②営業保証金・誇大広告等

2021.11.18

DSC_2613

平成27年8月から令和3年6月までの間に宅建業法違反で行政処分を受けた違反行為は、以下のとおりです(以下の番号は、別表第1に付した番号に従っています。別表第1については、https://m2-law.com/blog/3368/ 参照)。

1 変更の届出義務違反(法9条)

大阪市○○から大阪市△△へ事務所を移転しているにもかかわらず、事務所所在地の変更の届出を行わなかった。

業務停止30日間 届出義務違反(法9条)は指示に留まる違反行為類型ですが、本件事案では他にも専任宅地建物取引士不存在(6-原則業務停止7日間ですが、知事指摘後の違反状態の是正がないと30日間)と報告拒否(55-業務停止15日間)の違反行為が同時に処理されたという事情がありました。

4 営業保証金の供託等に関する義務違反

宅建業者は、営業保証金を供託しなければなりません(法25条1項)が、その金額は本店の場合で1000万円と高額であることから、多くの方が、宅建業保証協会の社員となる形でその負担を免れています。

しかし、宅建業保証協会の社員たる地位を失うと、原則通り営業保証金を供託しなければならず、その期間は地位喪失から1週間以内とされています(法64条の15前段)。ところが、本件事案では、その義務を守れませんでした。

業務停止30日間 なお、上記と類似の場合において、業務停止期間経過後も供託をせず、その情状が特に重いとされると、営業免許が取り消されたものがあります(法66条1項9号)。

6 専任宅地建物取引士の設置義務違反(法31条の3)

宅建業者は、事務所等ごとに、専任の宅地建物取引士(以下、取引士といいます)を置かなければなりません(法31条の3―1項)。また、既存事務所等で、取引士がいなくなれば、2週間以内に必要な措置を執らなければなりません(同条3項)。ところが、本件事案では、新たな専任の取引士を設置しませんでした。

業務停止7日間

7 誇大広告等の禁止違反(法32条)

(1)web広告に、所有者から媒介依頼を受けていない物件を表示+土地の所在を誤り建物が存在しないのに「新築一戸建」等の表示

指示のみ 原則業務停止7日の違反行為類型ですが、監督基準第4-6によれば「指示処分に軽減することがある」旨の記載があり、それにより軽減されたものです(以下、軽減規定といいます)。なお、軽減事由としては、以下のようなものがあります。

ア 関係者に損害が発生せず、その見込みもない場合

イ 知事の指摘に応じ直ちに、損害補てん取組を開始し、補てん内容が合理的で対応が誠実な場合等

ウ 知事の指摘に応じ直ちに、違反状態を是正した場合(損害が発生した場合は、上記②の事由に該当することが必要)等

エ その他特に軽減すべき特別な事情が存在する場合

(2)web広告で、入居者がいて取引できない物件を4年間掲載

業務停止7日間

10 取引態様の明示義務違反(法34条1項)

宅建業者は、広告をするとき、自己が、契約当事者なのか・代理人なのか・媒介なのかを明示しなければなりません(法34条1項)。ところが、本件事案では、売主(当事者)でないにもかかわらず、取引態様を売主としてweb(SUUMO)に10日間広告を掲載しました。

業務停止7日間

不動産の法律相談は村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

投稿者:

宅建業行政処分①指導監督基準

2021.11.16

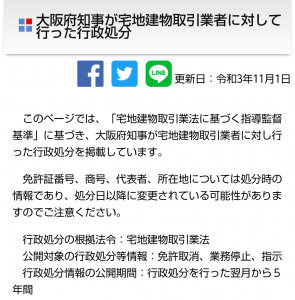

1 宅地建物取引業法(以下、宅建業法乃至は法といいます)は「宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。」法律です(法1条)。

そのため、宅建業法には、様々な規制が定められており、一般的にはどのような規制があるかという点から解説されることが多いですが、今回は「その規制に違反したらどのような処分がされるのか」といった視点から、宅建業法を眺めてみます。方法としては、大阪府がHPで公開している平成27年8月から令和3年6月(以下、検討期間といいます。)までの宅建業法違反による行政処分例(事務所・業者不確知、業者・役員の欠格等、必要的免許取消の場合を除きます。)を整理する形で、現実的にはどのような規制で処分されることが多いのか、また、処分される具体的な違反行為を紹介します。

2 大阪府では、宅建業法違反による行政処分について、違反行為類型ごとに指導監督基準(以下、監督基準といいます。)を設けています(詳細は、20211101shidoukanntokukizyun.pdf (osaka.lg.jp))。中でも「別表第1」が判り易く整理されており、村上・新村法律事務所の方で以下のとおり番号を付し、次回以降、検討期間の中で行政処分がされた違反行為について、整理紹介していきます。

不動産の法律相談は村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

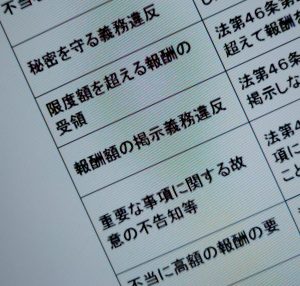

別表第1(第4関係)

|

|

違反行為の概要 |

適用 条文 |

標準 処分例 |

|

|

1 |

変更の届出義務違反 |

法第9条の規定に違反して、商号、役員の氏名、事務所の所在地等変更の届出をしなかった場合 |

65条 ①,③ |

指示 |

|

2 |

営業を目的とした名義貸し |

法第13条第1項の規定に違反して、他人の営業のために名義貸しをした場合 |

65条 ②2,④2 |

90日 |

|

3 |

表示又は広告を目的とした名義貸し |

法第13条第2項の規定に違反して、他人の表示又は広告のために名義貸しをした場合 |

65条 ②2,④2 |

15日 |

|

4 |

営業保証金の供託等に関する義務違反 |

① 法第25条第5項(法第26条第2項において準用する場合を含む。)、法第28条 第1項、法第64条の15前段又は法第64条の23前段の規定に違反して、必要な営業保証金を供託しなかった場合 ② 法第64条の9第2項の規定に違反して、必要な弁済業務保証金分担金を納付しなかった場合 ③ 法第64条の10第2項の規定に違反して、必要な還付充当金を納付しなかった場合 ④ 法第64条の12第4項の規定に違反して、必要な特別弁済業務保証金分担金を納付しなかった場合 |

65条 ②2 |

30日 |

|

5 |

業務処理の原則違反 |

法第31条の規定に違反して、業務処理を行った場合 |

65条 ①,③ |

指示 |

|

6 |

専任宅地建物取引士の設置義務違反 |

(1)法第31条の3第3項の規定に違反して、専任宅地建物取引士の設置に関し必要な措置をとらなかった場合 |

65条 ②2,④2 |

7日 |

|

(2)(1)の場合において、知事が指摘したにもかかわらず業者が違反状態を是正しなかった場合 |

30日 |

|||

|

7 |

誇大広告等の禁止違反 |

(1)法第32条の規定に違反して、誇大広告等をした場合((2)の場合を除く。) |

65条 ②2,④2 |

7日 |

|

(2)(1)の場合において、当該違反行為により関係者の損害が発生した場合((3)の場合を除く。) |

15日 |

|||

|

(3)(2)の場合において、当該関係者の損害の程度が大であると認められる場合 |

30日 |

|||

|

8 |

広告開始時期の制限違反 |

法第33条の規定に違反して、工事に関し必要とされる開発許可、建築確認その他の処分を取得する前に、広告をした場合 |

65条 ①,③ |

指示 |

|

9 |

自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限違反 |

(1)法第33条の2の規定に違反して、自己の所有に属しない宅地又は建物について、売買契約(予約を含む。)を締結した場合((2)の場合を除く。) |

65条 ②2,④2 |

15日 |

|

(2)(1)の場合において、当該違反行為により関係者の損害が発生した場合 |

30日 |

|||

|

10 |

取引態様の明示義務違反 |

法第34条の規定に違反して、取引態様の別を明示しなかった場合 |

65条 ②2,④2 |

7日 |

|

11

|

媒介契約締結時における書面の交付義務違反 |

① 法第34条の2第1項(法第34条の3において準用する場合を含む。②において同じ。)の規定に違反して、媒介契約の締結時に書面を交付しなかった場合 ② 法第34条の2第1項の書面について、同項各号に掲げる事項の一部を記載せず、又は虚偽の記載をした場合 |

65条 ②2,④2 |

7日 |

|

12 |

価額について意見を述べる際の根拠の明示義務違反 |

法第34条の2第2項(法第34条の3において準用する場合を含む。)の規定に違反して、宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときに、その根拠を明らかにしなかった場合 |

65条 ②2,④2 |

7日 |

|

13 |

専任媒介契約に関する義務違反 |

法第34条の2第3項から第9項までの規定に違反して、専任媒介契約に係る指定流通機構への登録、登録書の依頼者への引渡し又は依頼者に対する業務の処理状況の報告をしなかった場合等 |

65条 ①,③ |

指示 |

|

14 |

重要事項説明義務違反 |

(1)次のいずれかに該当する場合((2)の場合を除く。) ① 法第35条第1項、第2項又は第3項の書面に、同条第1項各号、第2項各号又は第3項各号に掲げる事項の一部を記載せず、又は虚偽の記載をした場合 ② 法第35条第1項、第2項又は第3項の書面は交付したものの、説明はしなかった場合 ③ 宅地建物取引士以外の者が、法第35条第1項、第2項又は第3項までの規定による重要事項説明をした場合 |

65条 ②2,④2 |

7日 |

|

(2)(1)①から③までのいずれかに該当する場合において、当該違反行為により関係者の損害が発生した場合((3)の場合を除く。) |

15日 |

|||

|

(3)(2)の場合において、当該関係者の損害の程度が大であると認められる場合 |

30日 |

|||

|

(4)法第35条第1項、第2項又は第3項の規定に違反して、同条第1項、第2項又は第3項の書面を交付しなかった場合((5)の場合を除く。) |

15日 |

|||

|

(5)(4)の場合において、当該違反行為により関係者の損害が発生した場合((6)の場合を除く。) |

30日 |

|||

|

(6)(5)の場合において、当該関係者の損害の程度が大であると認められる場合 |

60日 |

|||

|

15 |

供託所等に関する説明義務違反 |

法第35条の2の規定に違反して、供託所等に関する説明を行わなかった場合 |

65条 ①,③ |

指示 |

|

16

|

契約締結等の時期の制限違反 |

(1)法第36条の規定に違反して、工事に関し必要とされる開発許可、建築確認その他の処分を取得する前に、売買契約の締結等をした場合((2)の場合を除く。) |

65条 ②2,④2 |

15日 |

|

(2)(1)の場合において、当該違反行為により関係者の損害が発生した場合 |

30日 |

|||

|

17 |

売買契約等の締結時における書面の交付義務違反 |

法第37条第1項又は第2項の書面に、同条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項の一部を記載せず、又は虚偽の記載をした場合 |

65条 ②2,④2 |

7日 |

|

法第37条第1項又は第2項の規定に違反して、同条第1項又は第2項の書面を交付しなかった場合 |

15日 |

|||

|

18 |

法第37条第1項又は第2項の書面への宅地建物取引士の記名押印義務違反 |

法第37条第3項の規定に違反して、法第37条第1項又は第2項の書面に宅地建物取引士をして記名押印させなかった場合 |

65条 ①,③ |

指示 |

|

19 |

クーリングオフに関する制限違反 |

法第37条の2第3項の規定に違反して、事務所以外の場所での買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除にあたり手付金その他の金銭の返還をしなかった場合 |

65条 ①,③ |

指示 |

|

20 |

損害賠償額の予定等の制限違反 |

法第38条第1項の規定に違反して、売買代金の10分の2を超える損害賠償額の予定等を定めた場合 |

65条 ①,③ |

指示 |

|

21

|

手付額の制限違反 |

法第39条第1項の規定に違反して、10分の2を超える手付金の受領した場合 |

65条 ①,③ |

指示 |

|

22 |

担保責任についての特約の制限違反 |

法第40条第1項の規定に違反して、民法の規定より買主に不利な特約をした場合 |

65条 ①,③ |

指示 |

|

23 |

手付金等の保全義務違反 |

(1)法第41条第1項又は第41条の2第1項の規定に違反して、必要な保全措置を講じずに手付金等を受領した場合((2)の場合を除く。) |

65条 ②2,④2 |

15日 |

|

(2)(1)の場合において、当該違反行為により関係者の損害が発生した場合 |

30日 |

|||

|

24 |

割賦販売の契約の解除等の制限違反

|

法第42条第1項の規定に違反して、必要な催告をせずに賦払金の支払の遅滞を理由として契約を解除した場合等 |

65条 ①,③ |

指示 |

|

25 |

所有権留保等の禁止違反 |

(1)法第43条第1項若しくは第3項の規定に違反して、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなかった場合、又は、同条第2項若しくは第4項の規定に違反して、担保の目的で宅地若しくは建物を譲り受けた場合((2)の場合を除く。) |

65条 ②2,④2 |

15日 |

|

(2)(1)の場合において、当該違反行為により関係者の損害が発生した場合 |

30日 |

|||

|

26 |

不当な履行の遅延 |

法第44条の規定に違反して、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払いを不当に遅延させた場合 |

65条 ②2,④2 |

30日 |

|

27

|

秘密を守る義務違反 |

法第45条の規定に違反して、秘密を他に漏らした場合 |

65条 ②2,④2 |

15日 |

|

28 |

限度額を超える報酬の受領 |

法第46条第2項の規定に違反して、限度額を超えて報酬を受領した場合 |

65条 ②2,④2 |

15日 |

|

29 |

報酬額の掲示義務違反 |

法第46条第4項の規定に違反して、報酬額を掲示しなかった場合 |

65条 ①,③ |

指示 |

|

30 |

重要な事項に関する故意の不告知等 |

法第47条第1号の規定に違反して、重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた場合 |

65条 ②2,④2 |

90日 |

|

31 |

不当に高額の報酬の要求 |

法第47条第2号の規定に違反して、不当に高額な報酬を要求した場合 |

65条 ②2,④2 |

30日 |

|

32 |

手付の貸与等による契約締結の誘因 |

(1)法第47条第3号の規定に違反して、手付の貸与等により契約の締結を誘引した場合((2)の場合を除く。) |

65条 ②2,④2 |

15日 |

|

(2)(1)の場合において、当該違反行為により関係者の損害が発生した場合 |

30日 |

|||

|

33 |

契約締結の勧誘時における将来利益に関する断定的判断の提供 |

(1)法第47条の2第1項の規定に違反して、契約の締結の勧誘をするに際し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供した場合((2)の場合を除く。) |

65条 ②2,④2 |

15日 |

|

(2)(1)の場合において、当該違反行為により関係者の損害が発生した場合 |

30日 |

|||

|

34 |

契約締結等を目的とした宅地建物取引業者の相手方等に対する威迫 |

(1)法第47条の2第2項の規定に違反して、契約の締結等を目的として、業者の相手方等を威迫した場合((2)の場合を除く。) |

65条 ②2,④2 |

15日 |

|

(2)(1)の場合において、当該違反行為により関係者の損害が発生した場合 |

30日 |

|||

|

35 |

契約締結の勧誘時における将来の環境又は利便に関する断定的判断の提供 |

(1)法第47条の2第3項及び規則第16条の12第1号イの規定に違反して、契約の締結の勧誘をするに際し、将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供した場合((2)の場合を除く。) |

65条 ②2,④2 |

15日 |

|

(2)(1)の場合において、当該違反行為により関係者の損害が発生した場合 |

30日 |

|||

|

36 |

契約締結の勧誘時における判断に必要な時間の付与拒否 |

(1)法第47条の2第3項及び規則第16条の12第1号ロの規定に違反して、契約の締結の勧誘をするに際し、契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んだ場合((2)の場合を除く。) |

65条 ②2,④2 |

15日 |

|

(2)(1)の場合において、当該違反行為により関係者の損害が発生した場合 |

30日 |

|||

|

37 |

勧誘に先立つて宅地建物取引業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに勧誘 |

法第47条の2第3項及び規則第16条の12第1号ハの規定に違反して、契約の締結の勧誘をするに際し、勧誘に先立って、宅地建物取引業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに勧誘を行った場合 |

65条 ②2,④2 |

7日 |

|

38 |

相手方等が契約を締結しない旨等の意思を表示した場合の再勧誘 |

(1)法第47条の2第3項及び規則第16条の12第1号ニの規定に違反して、契約の締結の勧誘をするに際し、業者の相手方等が契約を締結しない旨等の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を継続した場合((2)の場合を除く。) |

65条 ②2,④2 |

15日 |

|

(2)(1)の場合において、当該違反行為により関係者の損害が発生した場合 |

30日 |

|||

|

39 |

迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘 |

(1)法第47条の2第3項及び規則第16条の12第1号ホの規定に違反して、契約の締結の勧誘をするに際し、迷惑を覚えさせるような時間に電話勧誘又は訪問勧誘を行った場合((2)の場合を除く。) |

65条 ②2,④2 |

15日 |

|

(2)(1)の場合において、当該違反行為により関係者の損害が発生した場合 |

30日 |

|||

|

40 |

私生活又は業務の平穏を害する方法による契約の締結の勧誘 |

(1)法第47条の2第3項及び規則第16条の12第1号ヘの規定に違反して、契約の締結の勧誘をするに際し、私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させた場合((2)の場合を除く。) |

65条 ②2,④2 |

15日 |

|

(2)(1)の場合において、当該違反行為により関係者の損害が発生した場合 |

30日 |

|||

|

41 |

契約申込みの撤回時における預り金の返還拒否 |

法第47条の2第3項及び規則第16条の12第2号の規定に違反して、預り金を返還することを拒んだ場合 |

65条 ②2,④2 |

15日 |

|

42 |

正当な理由のない契約解除の拒否等 |

法第47条の2第3項及び規則第16条の12第3号の規定に違反して、正当な理由なく、契約の解除を拒み、又は妨げた場合 |

65条 ②2,④2 |

30日 |

|

43 |

証明書不携帯時における従業者の業務従事 |

法第48条第1項の規定に違反して、証明書を携帯させずに、従業者をその業務に従事させた場合 |

65条 ②2,④2 |

7日 |

|

44 |

従業者名簿の不備 |

法第48条第3項の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又は規則第17条の2第1項各号に掲げる記載事項の一部を記載しなかった場合 |

65条 ②2,④2 |

7日 |

|

45 |

従業者名簿の閲覧拒否 |

法第48条第4項の規定に違反して、従業員名簿を閲覧させなかった場合 |

65条 ①,③ |

指示 |

|

46 |

帳簿の備付け義務違反 |

法第49条の規定に違反して帳簿を備え付けなかった場合 |

65条 ①,③ |

指示 |

|

47 |

標識の掲示義務違反 |

法第50条第1項の規定に違反して、標識を掲示しなかった場合 |

65条 ①,③ |

指示 |

|

48 |

事務所、案内所等の届出義務違反 |

法第50条第2項の規定に違反して、事務所等の届出をしなかった場合 |

65条 ①,③ |

指示 |

|

49 |

指示に従わない場合 |

法第65条の規定による指示に従わない場合 |

65条 ②3,④3 |

15日 |

|

50 |

取引の関係者に損害を与える行為等 |

業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき |

65条 ①1,③ |

指示 |

|

51 |

取引の公正を害する行為等 |

業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき |

65条 ①2,③ |

指示 |

|

52 |

他法令違反 |

業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき |

65条 ①3,③ |

指示 |

|

53 |

業者の責めに帰すべき理由がある宅地建物取引士の処分 |

宅地建物取引士が監督処分を受けた場合において、業者の責めに帰すべき理由があるとき |

65条 ①4,③ |

指示 |

|

54 |

不正不当行為 |

(1)業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき((2)の場合を除く。) |

65条 ②5,④5 |

30日 |

|

(2)(1)の場合において、関係者の損害の程度又は社会的影響が特に大きい場合 |

60日 |

|||

|

55 |

報告命令、立入検査の拒否等 |

法第72条1項の規定による、報告提出命令に対する報告・資料提出の拒否若しくは虚偽の報告・資料の提出、又は立入検査に対する拒否等をした場合 |

65条 ②4,④4 |

15日 |

|

56 |

履行確保法違反(業務停止相当の違反を除く。) |

履行確保法の規定に違反した場合(履行確保法第11条第1項、第13条又は第16において読み替えて準用する第7条第1項の規定に違反した場合であって、違反内容が業務停止相当の場合を除く。) |

65条 ①,③ |

指示 |

|

57 |

履行確保法の規定に基づく保証金の供託に関する義務違反 |

履行確保法第11条第1項の規定に違反して、必要な住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行わなかった場合で、違反内容が業務停止相当の場合 |

65条 ②2 |

7日 |

|

58 |

履行確保法の規定に基づく新築住宅の売買契約の締結禁止違反 |

履行確保法第13条の規定に違反して、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降において、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結した場合で、違反内容が業務停止相当の場合 |

65条 ②2 |

15日 |

|

59 |

履行確保法の規定に基づく不足額の供託に関する義務違反 |

履行確保法第16条において読み替えて準用する第7条第1項の規定に違反して、不足した住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行わなかった場合で、違反内容が業務停止相当の場合 |

65条 ②2 |

7日 |

投稿者:

賃貸住宅管理業法④マスターリース契約における重要事項説明

2021.10.31

1 はじめに

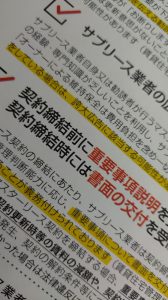

管理業法30条は、マスターリース契約(オーナーとの契約)締結に際し、特定転貸事業者(サブリース業者)に対し、重要事項説明書(以下、重説書といいます)を交付して説明を行うことを義務付けています。今回は、この点について解説します。

2 宅建業法の重説と管理業法30条の重説

宅建業法では、宅建業者は「宅地若しくは建物の…貸借の相手方…に対して、その者が…借りようとしている宅地又は建物に関し…貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面…を交付して説明をさせなければならない」とされています(宅建業法35条1項)。しかし、宅建業法では業者自身が借主となる場合は含まれておらず、業者自身が借主となる賃貸借契約には、いわゆる重説(重説書を交付して説明すること)は不要でした。そのため、業者が、オーナーから物件を借り上げ、これを転貸する形で行われるサブリース契約では、重説は要求されてきませんでした。

しかし、管理業法が施行され、令和2年12月15日以降、特定転貸事業者がサブリース契約をする場合には、重説が義務付けられることとなりました。

業者が借主となる場合に宅建業法上の重説が義務付けられていないのは、宅建業法が借りる側を保護する法律であり、業者が借主であれば保護の必要性が乏しいためと考えられます。これに対し、管理業法は貸す側であるオーナーを保護することを目的としています。そのため、業者が借主となる場合でも、管理業法による重説が義務付けられているのです。

以上のように、たとえば宅建業者が特定転貸事業者に当たる場合には、これまでと異なり、前記のようなサブリース契約の際に、管理業法30条に基づき、重説を行うことが必要となったのです。

3 重説が義務付けられた理由

前記のとおり、管理業法により、特定転貸事業者が特定賃貸借契約を締結しようとするときには、オーナーに対し、重説が義務付けられました。では、なぜこのような義務が課されるようになったのでしょうか。

サブリース事業におけるオーナーの中には、賃貸住宅経営に関する経験や専門知識に乏しい者が増えてきたことから、サブリース業者との間で大きな格差が生じてきていました。このような格差を背景として、従前は、契約内容をオーナーに十分説明せずに契約を締結する業者が存在し、オーナーとの間で大きなトラブルとなることが多発していました。

そこで、管理業法は、重説を義務付け、オーナーが契約内容を理解したうえで契約を締結するかどうかの判断を行うことができるようにしました。

4 説明を行う者及び説明の時期

このようにオーナーに契約内容を理解させるため重説を行うのですが、法律には、誰が重説書の説明をするかについては、なんら規定もありません。しかし、契約内容を理解させるという管理業法30条の目的からすれば、説明をする者も専門的な知識・経験を有していることが望ましいといえます。そのような観点から、同条の重説は、賃貸不動産経営管理士(一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会の賃貸不動産経営管理資格制度運営規定に基づく登録を受けている者)などにより行われることが望ましいとされています。

また、重説書の交付時期についても、法律上の規定はありません。しかし、重説を受けてからその内容を十分に理解するためには、ある程度の時間が必要です。そのため、重説から契約締結までには1週間程度の期間をおくのが望ましいとされています。重説から契約締結までの時間を短くせざるを得ないときは、事前に重説書を送っておくなどの方法をとるとよいでしょう。

なお、マスターリース契約に加えて管理受託契約も締結する場合、管理受託契約についての規制もかかることとなりますので、賃貸住宅管理業に関する記事も参考にしてください( https://m2-law.com/blog/2818/ )。

5 重説書記載事項

以下には、重説書に記載しなければならない事項を示します。

① マスターリース契約を締結するサブリース業者の商号、名称又は氏名及び住所

② マスターリース契約の対象となる賃貸住宅

③ 契約期間に関する事項

④ マスターリース契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日、支払方法等の条件並びにその変更に関する事項

⑤ サブリース業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法

⑥ サブリース業者が行う賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項

⑦ マスターリース契約の相手方に対する維持保全の実施状況の報告に関する事項

⑧ 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項

⑨ 責任及び免責に関する事項

⑩ 転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項

⑪ 転借人に対する⑤の内容の周知に関する事項

⑫ マスターリース契約の更新及び解除に関する事項

⑬ マスターリース契約が終了した場合におけるサブリース業者の権利義務の承継に関する事項

⑭ 借地借家法その他マスターリース契約に係る法令に関する事項の概要

不動産の法律相談は村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

投稿者:

賃貸住宅管理業法③不当勧誘規制

2021.10.18

1 管理業法29条

次のとおり特定転貸事業者等による不当勧誘などが禁止されています。

法第二十九条

特定転貸事業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約に関する事項であって特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

二 前号に掲げるもののほか、特定賃貸借契約に関する行為であって、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるもの

規則第四十四条 法第二十九条第二号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 特定賃貸借契約を締結若しくは更新させ、又は特定賃貸借契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者(以下「相手方等」という。)を威迫する行為

二 特定賃貸借契約の締結又は更新について相手方等に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

三 特定賃貸借契約の締結又は更新について深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法により相手方等を困惑させる行為

四 特定賃貸借契約の締結又は更新をしない旨の意思(当該契約の締結又は更新の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した相手方等に対して執ように勧誘する行為

2 管理業法29条1号について

(1)背景事情

オーナーに対する勧誘の際、事実でなかったり、断定できないにもかかわらず「サブリース家賃が下がることはない。入居率は確実である。家賃収入は将来にわたって確実に保証される。」、「原状回復費用・維持修繕費用はサブリース会社が全て負担する。」、「周辺相場よりも当社は高く借り上げることができる。」等の文句が使われ、多くのトラブルが発生していました。そこで、1号は、不実告知等を禁止しました。

前回ブログで指摘した誇大広告規制( https://m2-law.com/blog/2927/ )の背景事情も同様ですが、誇大広告規制に違反した場合の罰則が三十万円以下の罰金であるのに対し、不当勧誘規制の罰則は六月以下の懲役若しくは(or)五十万円以下の罰金又は、これの併科(懲役+罰金)となっており、規制の程度は強くなっています(管理業法42条2号、44条10号)。それは、一層被害を発生させやすい危険な行為と考えられるからでしょう。

(2)問題となる場面

①「勧誘をするに際し」とは

ここで「特定賃貸借契約の締結の勧誘をするに際し」とは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者がいまだ契約締結の意思決定をしていないときに、特定転貸事業者又は勧誘者が、特定賃貸借契約を締結することを目的として、又は契約を締結させる意図の下に働きかけることをいいます。なお、その後実際に契約が締結されたか否かは問いません。

②「解除を妨げるため」とは

ここで「解除を妨げるため」とは、特定賃貸借契約の相手方の特定賃貸借契約を解除する意思を翻させたり、断念させたりするほか、契約の解除の期限を徒過するよう仕向けたり、協力しない等、その実現を阻止する目的又は意図の下に行うことをいいます。なお、実際に契約解除を妨げられたか否かは問いません。

(2)禁止される行為

① 故意による事実を告げない行為・不実の告知が禁止されています。

② 管理業法29条1号にいう「当該特定賃貸借契約に関する事項であって特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」とは、当該事項に関して告げなかったり、事実と違うことを告げることが、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の不利益に直結するものをいいます。

③ 管理業法29条にいう「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」については、特定転貸事業者であれば当然に知っていると思われる事項を告げないような場合には、故意の存在が推認されることになると考えられます。

3 管理業法29条2号・規則44条について

不実告知等以外にも、相手の正常な意思決定を困難にさせるような勧誘がトラブルを多く生んでおりました。そこで、2号では規則44条に定められる次のような行為を禁止しています。

(1)「威迫する行為」の禁止(規則44条1号)

ここで「威迫する行為」とは、相手方等に不安の念を抱かせる行為をいいます。脅迫と異なり、相手方等に恐怖心を生じさせることまでは要しません。

(2)「迷惑を覚えさせるような時間」における電話・訪問による勧誘の禁止(2号)

ここで「迷惑を覚えさせるような時間」とは、相手方等の職業や生活習慣等に応じ個別に判断されます。一般的には、相手方等に承諾を得ている場合を除き、特段の理由なく午後9時から午前8時までの時間帯に電話勧誘又は訪問勧誘を行うことは、本号に該当します。

(3)「相手方等を困惑させる行為」の禁止(3号)

ここでの「その者を困惑させる行為」も、個別事案ごとに判断されます。深夜勧誘や長時間勧誘のほか、例えば、相手方等が勤務時間中であることを知りながら執ような勧誘を行って相手方等を困惑させたり、面会を強要して相手方等を困惑させる行為などが該当します。

(4)「執ように勧誘する行為」の禁止(4号)

ここにいう「執ように勧誘する行為」とは、相手方等が特定賃貸借契約の締結又は更新をしない旨を意思表示した以降、又は勧誘行為そのものを拒否する旨の意思表示をした以降、再度勧誘することをいいます。一度でも再勧誘を行えば本号違反になるとされています。また、勧誘方法や勧誘場所は問いません。

投稿者:

賃貸住宅管理業法②誇大広告規制

2021.10.04

1 はじめに

管理業法28条では、特定転貸業者等による誇大広告等が禁止されています。条文は、次のようになっています。

第28条(誇大広告等の禁止)

特定転貸事業者又は勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)(以下「特定転貸事業者等」という。)は、第2条第5項に規定する事業にかかる特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

長くてわかりづらいですよね。詳しくはこれから解説しますが、おおまかにいうと、業者がサブリースの広告をするときには、実際よりも著しく優良であると誤認させるような広告をしてはならないということが規定されています。

2 特定転貸事業者とは

(1)ちなみに、前提として「特定転貸事業者」とは、特定賃貸借契約に基づき賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営む者をいいます(管理業法2条5項)。

(2)そして「特定賃貸借契約(マスターリース契約)」とは、賃貸住宅の賃貸借契約(賃借人が賃貸人と密接な関係を有する者として国土交通省令で定めるものを除く-賃貸人が、個人である場合の親族・法人である場合の親子会社等)であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるものをいいます(管理業法2条4項)。

老人ホームやデイケアホームを利用契約という形で運営する場合は「賃貸住宅の賃貸借契約」に関するものではなく、特定賃貸借契約にあたりません(FAQ1(3)5)。また、個人が賃借した賃貸住宅について、事情により、一時的に第三者に転貸するような場合は「事業を営むことを目的」とするものではなく、特定賃貸借契約にあたりません(FAQ1(3)1)。

(3)ここも、少しわかりにくいですが「賃貸住宅」をサブリースする「業者」は「特定転貸事業者」に該当すると考えられます。

3 誇大広告等

管理業法28条のタイトルは、誇大広告「等」の禁止です。ここから、実際の条件より優良であるとみせる「誇大広告」が禁止されていることがわかります。では「等」には、何が含まれるのでしょうか。この等には、「虚偽広告」が含まれるとされています。「誇大広告」と「虚偽広告」を併せて、「誇大広告等」と表現されているのです。

ここでいう広告とは何でしょうか。広告と言えば、新聞の折込チラシやテレビCM等が思い浮かびます。最近は、インターネットでも広告を見かけることも多くなりました。管理業法28条が対象とする広告は、その媒体が限定されておらず、すべての媒体でされる広告が対象となります。

4 誇大広告等をしてはならない事項

誇大広告等をしてはならない事項として、管理業法28条では、①賃料に関する事項、②物件の維持等に関する事項、③維持費の分担に関する事項、④解除に関する事項及び⑤その他国土交通省令で定める事項が規定されています。

5 「著しく事実に相違する表示」

管理業法28条では「著しく事実に相違する表示」が禁止されています。どのような場合に「著しく」といえるかは、個別の表示に即して判断されることとなりますが、一般論としては、オーナーとなろうとする者が事実の相違を知ればサブリース契約を締結しようと思わないような場合に「著しく」にあたると考えられています。

6 「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」

管理業法28条では、「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」が禁止されています(具体例については後述します。)。誤認するかどうかは、オーナーの知識にもよるのでは?とも考えられそうです。しかし、ここでのオーナーには、サブリース契約の内容等につき、専門的知識や情報を有していないオーナーが想定されています。したがって、専門的知識のないオーナーを誤認させるような表示は、同条の「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」に該当すると考えられています。

7 記載の具体例

以下では、いくつかの具体的な記載を紹介しながら、解説を行います。ここで紹介しきれなかった具体例については、「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」をご参照ください。

(1)具体例1

記載例

・「○年家賃保証!」「支払い家賃は計約期間内確実に保証!」

解説

判例上、サブリース契約にも借地借家法の適用があるとされています。そして、借地借家法32条では、賃料減額請求が規定されています。賃料減額請求とは、一定の場合に、賃借人(サブリース業者)から賃料の減額を請求できる権利です。家賃保証との記載があるとしても、実際には、賃料が減額される可能性があるのです。したがって、上記の内容のみでは、管理業法28条に違反するものと考えられます。

管理業法28条に違反しないためには、上記の記載に加え、その記載と隣接する箇所に、「定期的な見直しがあること」等のリスク情報についても表示することが必要になるのです。さらに、実際には、記載の文字の大きさにも注意しなければなりません。

(2)具体例2

記載例

・「いつでも自由に解約できます」

解説

前述したとおり、サブリース契約にも借地借家法の適用があります。借地借家法では、貸主(オーナー)側から契約を解除するには、「正当な理由」が必要です。そのため、サブリース契約は、オーナーがいつでも自由に解除できるわけではありません。

(3)具体例3

記載例

・「30年一括借り上げ」「建物がある限り借り続けます」

解説

広告では上記のような記載をしていても、実際には、一定の場合には業者側から解約できる場合があります。業者側からの解約の可能性があるのに、その旨を記載しないことは、管理業法28条に違反すると考えられます。

この場合、一定の場合には業者側から解約できることを表示しなければなりません。

6 まとめ

以上のように、管理業法では、誇大広告等が禁止されています。管理業法28条の対象となる広告は、チラシやインターネット等媒体の如何を問わないので、広告媒体ごとに注意すべきポイントもあります。

記載例もいくつか紹介しましたが、これらはあくまでも例であり、実際には広告を見たうえで具体的に検討することが必要になります。

不動産の法律相談は村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

投稿者:

四半期決算

2021.10.01

四半期決算とは、一年を四つにわけて、3か月毎に決算する仕組みで、上場会社に義務付けられている制度です。これが始まると、会社経営が目まぐるしくなり、大変なんですが「生きている(?生かされている、笑)」という実感は湧きますね。

実は、村上・新村法律事務所の顧問先であるアスタリスクが、昨日(9月30日)、東証マザーズに上場しました。アスタリスクというのは、スマフォやパソコンのキーボードで見かける「*」の表示で、村上は「米印みたいな」と説明する叔父さんですが、正確には星を意味するようですね。最近は、ユニクロとの訴訟で、一躍有名になりましたね。

鈴木社長とは、知り合ってからちょうど10年になりますが、ついに偉業を果たされました。ただ、健康に留意され、次の、またそのまた次の、ステップに上がって頂けることを、希望し、応援します(^.^)/~~~

ところで、実は、うちも法人化して、昨日で丸9年が終了し、今日(10月1日)から10年目に突入します。まだまだ全然爪先にも及びませんが、村上も頑張っていきたいと思います。

やっと緊急事態宣言もあけましたし、今から福知山に行ってきます🚙。

企業法務の相談は、村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

投稿者:

賃貸住宅管理業法①賃貸住宅管理業

2021.09.21

1 はじめに

(1)背景事情

近年、賃貸住宅管理業務を、建物のオーナー自らが行う割合は大幅に減少し、業者に委託するケースが増えています(平成4年度:25%→令和元年度:81.5%)。これは、オーナーの高齢化、相続等に伴う兼業化の進展とそれに伴うアマチュア化、管理内容の高度化などに起因すると考えられています。ただ、賃貸住宅に管理業者が介在することにより、オーナー・管理業者・入居者の三者間でのトラブルも増加してきました。

これまでも、管理業者の任意登録制度と登録業者のみに課されるルールは存在しましたが、それだけではトラブルを十分に防ぐことが困難となってきたので、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため、「賃貸住宅の管理業務の適正化に関する法律(以下、管理業法といいます。)」が制定され、その中で新しく賃貸住宅管理業に関する規定が設けられました。

(2)賃貸住宅管理業とは

管理業法2条2項において「賃貸住宅管理業」は、賃貸住宅の賃貸人から委託を受け事業として行う、以下の①、②の業務と定義されています。

① 賃貸住宅の維持保全業務(点検・清掃・修繕及びそれに係る契約締結の媒介・取次ぎ・代理を含む)

➡ 玄関・通路・階段等の共用部分、居室内外の電気設備・水道設備、エレベーター等の設備等について、点検・清掃等の維持を行い、これら点検等の結果を踏まえた必要な修繕を一貫して行うこととされていて、以下の場合を含みません(FAQ1(2)3)。

Ⅰ 定期清掃業者・警備業者・リフォーム工事業者等が、維持又は管理の「いずれか一方のみ」を行う場合

Ⅱ エレベーターの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の「部分のみ」について維持から修繕までを一貫として行う場合

Ⅲ 入居者からの苦情対応のみを行い維持及び修繕(維持・修繕業者への発注等を含む)を行っていない場合

② 賃貸住宅の家賃、敷金、共益費等の管理業務(上記①と併せて行うものに限る。)

2 概要

(1)登録制度(管理業法3条~9条関係)

賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。なお、管理戸数が200戸未満の者の登録は任意ですが(規則3条)、登録すると以下に述べる賃貸住宅管理業者の義務も課せられ、監督処分や罰則の対象にもなることに留意しましょう(FAQ2(1)11、(3)1)。

(2)賃貸住宅管理業者の義務

① 営業所又は事務所ごとに「業務管理者」の配置(管理業法12条)

なお「業務管理者」になるにあたっての要件は規則14条に規定されており、実務経験の有無、宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士資格の有無によって「業務管理者」になるまでの流れが異なります。

② 管理受託契約の締結前の書面交付(重要事項説明書・管理業法13条)

管理業務においてオーナーが期待している対応がなされないというトラブルが多いことから「契約を締結するまでに」業務内容等を明確にするための重要事項を記載した書面を交付して説明しなければならないとされました。

管理業者は、具体的な管理業務の内容・実施方法、一部の再委託に関する事項等を説明する必要があります(規則31条)。この説明は「業務管理者」によって行われることは必ずしも要しませんが「業務管理者」又は一定の実務経験を有する者など専門的な知識及び経験を有する者が行うことが推奨されています。なお、重要事項説明は、オーナーから委託を受けようとする賃貸住宅管理業者自らが主体として行うものであることに留意してください(国土交通省「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方(以下、考え方といいます)」15頁)。

なお、重要事項説明については、オーナーが契約内容を十分に理解した上で契約を締結できるよう、説明から契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望ましいとされており、説明から契約締結までの期間を短くせざるを得ない場合には、事前に重要事項説明書を送付し、その送付から一定期間後に、説明を実施するなどして、管理受託契約を委託しようとする者が契約締結の判断を行うまでに十分な時間をとることが推奨されています(考え方15頁)。

③ 管理受託契約の締結時の書面交付(管理業法14条)

賃貸住宅管理業者は、管理受託「契約を締結したときは」オーナーに対し、確定した契約条件を当事者同士で確認できるよう、遅滞なく、必要事項を記載した書面を交付しなければなりません。適正化法13条の重要事項説明書は、契約締結に先立って交付する書面であり、ここでいう締結時の書面とは交付するタイミングが異なる書面ですから、両書面を一体で交付することはできないとされていますので注意しましょう(FAQ3(2)3)。

④ 再委託の禁止(管理業法15条)

再委託のせいで管理業者の責任内容が不明確になるという例が多かったので、管理業務の再委託は原則禁止になりました。

管理受託契約に管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、一部の再委託を行うことができますが、自らで再委託先の指導監督を行わず、全ての管理業務を他者に再委託すること、又は、管理業務を複数の者に分割して再委託して自ら管理業務を一切行わないことは、本条に違反します。

なお、契約によらずに管理業務を自らの名義で他者に行わせる場合には、禁止されている名義貸し(管理業法11条)に該当する場合があるため、再委託は契約を締結して行う必要があります(以上、考え方19頁)。

⑤ 分別管理(管理業法16条)

管理業者からの賃料・敷金等の入金の遅れ・不入金のトラブルが多かったことから、事業者の自己の固有の財産等と入居者等から受領する金銭を「分別」する義務が定められました。分別等の方法については、管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を管理する口座と賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する「口座を別」とした上で、管理受託「契約毎」に金銭の「出入を区別した帳簿を作成」する等により勘定上も分別管理する必要があるとされています(規則36条、考え方19頁)。

⑥ 定期報告(管理業法20条)

管理業務の実施状況の不透明や入居者の意見が反映されにくいという問題があったことから、業務の実施状況や入居者からの苦情の発生・対応状況について、オーナーに対して定期報告の義務が課されました。規則40条1項によれば、それは「契約を締結した日から一年を超えない期間ごと」とされています。

不動産の法律相談は村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

投稿者:

ARTICLE

-

不動産

-

事業再生法人破産

-

企業法務

-

新着情報

SEARCH

ARCHIVE