- HOME

- 事業再生法人破産

事業譲渡⑥破産手続

2021.07.28

DSC_1709

1 破産手続による事業再生

破産手続は、清算型手続であり、本来、事業再生を予定していません。ただ、債務者の事業自体が採算の取れる優良なものであれば、債務者・負債から切り離して譲渡換価することで、破産債権者を満足させる一方、事業そのものの再生存続も図れます。一見矛盾するようですが、これが破産手続による事業再生というものです。破産手続における事業譲渡を理解するには、事業譲渡の「時期」を意識する必要があります。

2 破産手続申立前の事業譲渡

これは、事業譲渡が破産手続申立前にされ、破産手続開始決定後、債務者の管理処分権が破産管財人に引き継がれるケースです。その後、管理処分権を引き継いだ破産管財人が、破産手続申立前の事業譲渡が適正かどうかについて判断します。この場合のメリットとデメリットは、以下のとおりです。

(1)メリット(事業価値毀損が避けられる)

破産手続申立前に事業譲渡を行う場合の大きなメリットは、事業価値を保ったままでの事業譲渡がより行いやすいという点です。

① 先ず「破産」という事実は、債務者の顧客にとっても、従業員にとってもイメージが悪く、破産手続申立により、事業価値が急速に劣化する可能性があります。

② 次に、破産手続開始決定によって、一旦、その事業は停止するのが原則と考えられていることから、事業停止による事業価値毀損のリスクもあります。

③ そして、破産手続開始決定後の事業譲渡は、破産管財人により行なわれます。ところが、破産管財人は、通常弁護士が選任されるところ、必ずしも経営の専門家ではないことから、事業を継続し譲渡するという局面で適切な判断を下せない可能性があり、結果として事業価値の最大化という目的を果たせないことが考えられます。

④ なお、破産手続申立前の事業譲渡については、裁判所の許可等(破産法78条2項3号)が不要で迅速に行えることから、より事業価値毀損を避けることが可能です。

(2)デメリット(否認権行使のリスク)

破産手続申立前に事業譲渡を行う場合の大きなデメリットは、破産管財人により否認権を行使されるリスクです。

① 先ず、事業譲渡後に破産手続申立がされ、破産手続開始決定が出た場合、裁判所から選任された破産管財人としては、事業譲渡の内容が価額の面も含め、適正であったか検討します。そして、破産管財人が、事業譲渡について、債権者を害する行為と判断した場合には否認権が行使されます。例えば、東京地決平成22年11月30日金商1368号54頁では、破産手続開始決定前に行われた事業譲渡が破産管財人によって否認され、その結果、事業を譲り受けた会社が、約20億円という巨額の支払いを命じられています。

② また、破産手続申立前の事業譲渡では、債権者の意見聴取手続等もされず、債権者の視点から事業譲渡が適正に行われたかについて疑問を持たれる可能性があります。そのため、債権者の不満が事業譲渡先会社にいくこともありえます。

3 破産手続申立後・破産手続開始決定前の(保全管理人による)事業譲渡

破産手続申立後の事業譲渡は、破産手続開始決定前は保全管理人により、破産手続開始決定後は破産管財人により、行われます。

(1)保全管理の必要性

破産手続は、破産手続開始決定により始まりますが、破産手続開始の原因となる事実があるか審理されることから、申立後直ちに開始決定がされるとは限りません(特に、債権者申立事案では添付書類を十分に備えることが難しい場合もあり、開始決定は遅れがちです、破産法20条2項参照)。

しかし、裁判所の審理中に、債務者が財産の隠匿を図り、または、財産を散逸させてしまっては、後に破産管財人が選任されても、債務者に本来存在するべき財産を確保できないという事態が発生しかねません。

また、破産手続開始決定により債務者の免許が取り消されるなどして事業の継続が困難になる場合がありますが、それを避けようとすれば、債務者の事業を継続しながら債務者の財産を確保し、財団を増殖する必要性があります。

(2)保全管理命令

そこで、破産法91条1項は、破産手続開始の申立があった場合において、債務者が法人の場合、裁判所は、債務者の財産の管理及び処分が失当であるとき、その他債務者の財産の確保のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、債務者の財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる旨を定めています。

(3)保全管理人による事業譲渡の要件

破産法93条1項に基づき、債務者が営業を継続している場合には、保全管理人は財産管理の一環として営業を継続することもできます。なお、保全管理人の判断と裁判所の許可だけで、事業譲渡(破産法78条2項3号)をし得るかについては争いがあります。

立法担当者の見解は、例えば債務者が株式会社である場合、株主総会の決議も必要というものです(小川ほか・新破産実務と理論33頁、会社法467条1項、309条2項11号)。理由としては、保全管理命令が発せられたといっても、債務者について破産手続が開始されている訳ではないという点にありますが、その当否については争いもあり、例えば、東京地裁の運用では、株主総会決議は不要とされているようです。

4 破産手続開始決定後の(破産管財人による)事業譲渡

(1)事業継続要件

破産手続開始決定後の事業譲渡は破産管財人が行いますが、破産手続開始決定により、原則として債務者の事業は廃止されることから、事業譲渡を実現するためには破産管財人による事業継続の必要性が生じます。そこで、破産法36条は、破産管財人が裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる旨を定めています。

事業継続の必要性を判断する要素としては、抽象的には、破産財団の増殖、維持等の観点から事業継続が必要ないし有益か、事業継続に伴う支出が可能か、事業継続する体制が確保できるか、事業継続する期間が明確になっているか等とされています。具体的には、以下のような場合、破産管財人による事業継続が認められています。

① 破産財団の増殖が見込まれる場合(仕掛品等の半製品が多く、事業の継続によってその製品化を行えば、当該製品を有利に換価できる)

② 破産財団価値の維持を図る又は破産財団に生じる損害を防止する場合(事業を継続しなければ多額の損害賠償や違約金の支払義務が発生する)

③ 直ちに事業を廃止することが社会的に相当でない場合(入院患者の多数いる病院、予約が多数ある旅行業者やホテル業者、多数の生徒が在学中の学校)。

④ その他、管財人が事業譲渡をしようとする場合

(2)事業譲渡要件

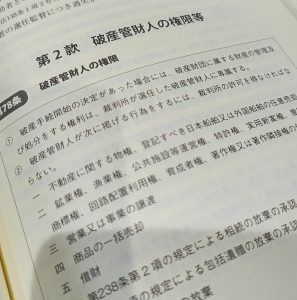

続いて、破産法が定める事業譲渡の要件は以下のとおりです。

① 破産管財人が事業譲渡をするには、裁判所の許可を得なければなりません(破産法78条2項3号)。許可申請に際しては、譲渡の対象となる事業等の特定、譲渡の相手方、譲渡の条件、譲渡の必要性等を明記し、裁判所は、下記②、③の関係者の意見を聴取したうえ、諸般の事情を総合的に判断して許可するかどうかを決定します。

② 破産管財人は、事業譲渡をしようとするときは、遅滞を生ずるおそれのある場合を除き、破産者(破産者が法人の場合はその元代表者)の意見を聞かなければなりません(破産法78条6項)。これは、破産者は、破産手続開始後も、破産財団に属する財産の所有者であり続けること、また破産債権に対する配当額が多くなることに利害関係と関心を有していること、破産財団の実情をもっともよく知る立場にもあることという理由からです。

③ 裁判所は、事業譲渡の許可をする場合には、労働組合等の意見を聞かなければなりません(破産法78条4項)。なお、ここでいう労働組合等とは、破産者の使用人その他の従業員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは破産者の使用人その他の従業員の過半数を代表する者をいいます(破産法32条3項4号)。

④ 破産者が株式会社である場合、本来であれば、事業譲渡は株主総会の特別決議事項です(会社法467条1項、309条2項11号)が、破産手続開始によって、破産者の財産の管理処分権は破産管財人に専属しているので(破産法78条1項)、事業譲渡につき株主総会決議等は不要であり、破産管財人は会社法上の手続を経ずに事業譲渡ができます。

法人債務整理の相談は、村上新村法律事務所まで

事業再生・法人債務整理専門サイト https://saimu-law.jp/

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

投稿者:

事業譲渡⑤民事再生

2021.07.14

DSC_1583

1 民事再生における事業譲渡の意義

債務者の事業について、民事再生手続では、破産手続と異なり、申立後あるいは再生手続開始後も管財人が選任されず、債務者の管理処分権が認められています(DIP型 民再法38条1項)。したがって、民事再生手続は、債務者自身が引き続き事業を継続しながら、主体的に再建を図る手続といえます。

しかし、債務者の一部の事業(ノンコア事業等)を売却すれば残りの事業を維持・存続することが可能な場合等、債務者自身の再建のため民事再生手続にて事業譲渡を行うことが有益な場合があります。更に、今後の運営を債務者自身に任せたままだと事業が劣化したりする場合は、事業全部を譲渡することで事業そのものの再生を図ることができます。民事再生法が会社としての存続・再建というより「事業の再生」を目的としているため(民再法1条)、事業譲渡により事業自体が生き残れるのであれば、その後、例えば債務者たる会社が清算に至っても民事再生法の目的には反しません。この場合、事業譲渡代金を主な財源として債権者に早期に一括乃至は短期間での分割弁済を実行することで、破産手続移行のリスクを回避することができます。このとおり、民事再生手続における事業譲渡は、債務者自身の再生のみならず、事業そのものの再生を図る有効なスキームとして実務上広く利用されています。

2 民事再生手続における事業譲渡の特徴

(1)事業譲渡の許可制度

民事再生法上、事業譲渡は、再生債務者のみならず、債権者その他の利害関係人にも重大な影響を及ぼすため、民事再生法42条により、「事業の全部又は重要な一部の譲渡」をする場合、裁判所による事前の許可が求められています。もっとも、逆にかかる許可を得れば、再生計画によらずに、事業譲渡を実施することが可能であり、債権者の承認手続を経る必要がないことから、早期の事業譲渡が可能となります。

(2)株主総会承認決議の代替許可制度

民事再生手続では、再生債務者が株式会社である場合において、株主が手続に参加することを予定していないため、事業譲渡は、原則として、会社法467条1項1号、2号に定める株主総会の特別決議によって、その承認を受ける必要があります。もっとも、事業価値の棄損を防ぐために、早期に事業の譲渡を行う必要がある場合もあることから、債務超過の株式会社の場合には、株主総会の承認を省略して、早期に事業譲渡を行うことができます(民再法43条1項、代替許可)。

(3)計画外事業譲渡と再生計画による事業譲渡

上述した手続によれば、再生計画によらず、計画外で事業譲渡を行うことも可能であり、この場合、再生計画の作成・成立をまたずに、開始決定後、直ちに事業譲渡をすることが可能です(計画外事業譲渡)。他方、民再法上、明文の規定はないものの、再生手続の目的である事業の再生は、本来的には、再生計画の決議、認可決定により実施されるべきであると考えられていることから、再生計画によって事業譲渡を行うことも可能とされています(計画内事業譲渡)。

再生計画による、或いは、再生計画外の事業譲渡については、以下3で詳細します。

(4)担保権消滅許可制度の利用による事業用資産の譲渡

事業用資産に担保権が付着していた場合でも、それが、債務者の事業の継続に欠くことができない資産であれば、債務者は、裁判所に対し、当該資産の価格に相当する金銭を納付して、当該資産に存在するすべての担保権を消滅させることの許可申立をすることができます(担保権消滅許可制度 民再法148条)。かかる制度の存在により、担保権の付着した事業資産でもこれを解除して事業と共に譲渡することができます。

3 再生計画内事業譲渡

(1)民事再生手続上、事業譲渡を定めた再生計画を作成し、裁判所に提出したうえで、債権者による法定の決議を経て、事業譲渡を行うことができます。この場合、再生計画案についての決議や裁判所の認可という通常の手続に加えて、譲渡について、裁判所の許可等(民再法42条)を必要とするかについては見解が分かれています。再生計画案は、裁判所の付議決定を経た上で債権者に諮られその同意を得て裁判所がこれを認可します(民再法169条、172条の3、174条)。また、労働組合等も再生計画案等に意見を述べることができます(民再法168条、174条3項)。つまり、民事再生法42条で必要とされる関係者全ての関与が認められていることからすれば、これに加えて、同条の許可を得る必要はないと解する見解も有力です。実際に、東京地裁では、この見解に従った運用がされているようです。

ただ、このような場合とはいえ債務者が株式会社の場合、株主総会の特別決議(会社法467条1項2号)かこれに代わる裁判所の代替許可(民再法43条1項)を得る必要があります。また、このような事業譲渡の契約は、再生計画案の認可を条件として事前に行われることが多いですが、事業譲渡が監督委員の同意事項として指定(民再法54条2)されている場合にはその同意も必要になります。

(2)再生計画にて事業譲渡を行う場合としては、時の経過による資産の劣化が軽微な事案において、債権者等の利害関係人の保護を考慮に入れたような場合です。また、債権者が主導する形で、事業譲渡を行う場合には、債権者が作成した再生計画案(民再法163条2項)の中に事業譲渡を定め、再生計画の認可を得て、譲渡を行うこと等も考えられます。

2 再生計画外の事業譲渡

(1)また、民再法42条に定める裁判所の許可を得て、再生計画外にて、事業の全部または重要な一部の譲渡をすることができます。この場合、再生計画での事業譲渡と比べ、債権者の承認を得る必要がないため、事業劣化を防ぐスキームとして有益で早期に事業を譲渡することが可能です。

(2)もっとも、事業譲渡については債権者が強い利害関係を有していることは計画外譲渡においても異ならないため、裁判所が民再法42条1項に定める許可をする場合には、知れている債権者の意見を聞かなければなりません(同条2項)。裁判所は、民再法42条1項に定める許可をするかどうかにつき、短期間で適切に判断するため、事業譲渡に最も利害を有する債権者の意見を重視しており、例えば、債権者の多くが事業譲渡に反対している場合においては、原則として許可が出されないと考えられます。したがって、多くの債権者の反対が予想される場合には、事業譲渡の許可を求める前に、債権者に事業譲渡の必要性・妥当性などについて適切に説明する必要があります。なお、意見聴取の方法は、裁判所の裁量に委ねられており、裁判所は適宜の方法で意見を聞けば足ります。ただ、その運用は比較的厳格で、例えば、東京地裁では、債権者の規模にもよるものの、事業譲渡許可申立があった場合には、その2週間程度後に意見聴取期日を開催し、原則として全再生債権者の意見を直接聴くという運用がされています。なお、裁判所により承認された債権者委員会がある場合には、当該委員会の意見を聴けば足り、各債権者から個別に意見を聴く必要はありません。

(3)民再法42条1項の裁判所の許可に基づき事業譲渡を行う場合、監督委員が許可手続において、裁判所からの求めに応じて調査報告書(意見書)を提出するという運用がとられています。監督委員が調査報告書(意見書)において許可の要件を満たすかどうかについて意見を述べるため、許可申請の際には、許可要件を充足することについて監督委員を十分に説得できるだけの材料を揃え、手続を行うことが必要となります。

(4)なお、債務者が株式会社の場合には、株主総会の特別決議(会社法467条1項2号)か、代替許可(民再法43条1項)を得る必要があることについては、計画内譲渡の場合と同様です。

事業再生・法人債務整理の相談は、村上新村法律事務所まで

事業再生・法人債務整理専門サイト https://saimu-law.jp/

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

投稿者:

ARTICLE

-

不動産

-

事業再生法人破産

-

企業法務

-

新着情報

-

村上・新村法律事務所 OFFICIAL BLOG

SEARCH

ARCHIVE