- HOME

- 不動産

土地法制改正①総論

2022.02.03

DSC_3327

1 はじめに

令和3年4月21日、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しに関する法改正等が行われました(「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号))。

この法改正により、どのような変化が生じるのでしょうか。これから、このブログでは何回かに分けて上記の法改正等につき解説します。

なお、今回の法改正等は、令和5年4月から段階的に施行されます(「民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」「相続等により取得した土地所有権の国庫へ

の帰属に関する法律の施行期日を定める政令」(令和3年12月14日閣議決定))。

2 所有者不明土地とは?

所有者不明土地とは、①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地又は②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地をいいます。

平成29年の国土交通省の調査によると、所有者不明土地に割合は、実に22%にも上るそうです。22%という数字だけ見てもその大きさがなんとなく分かるかと思いますが、九州本島に匹敵する面積といわれると、より直感的にその広さが分かるかと思います。

3 法改正の理由

このような所有者不明土地問題を解消するために今回の法改正等がされました。しかし、そもそも土地の所有者が不明だとどのような問題があるのでしょうか。

復興事業や民間取引で土地が必要となっても、所有者が不明だと円滑な事業や取引の妨げとなります。さらに、所有者不明土地は適切な管理が行われていないまま放置されることが多く、所有者不明土地と隣の土地に対する悪影響を与えるといった問題があります。このように、所有者不明土地には、その土地自体が活用できないことによる悪影響だけでなく、隣地に対する悪影響(隣の土地が管理されず、草木が生い茂っている様子などを想像してみて下さい。)など様々な問題があるのです。

もっとも、所有者不明土地といっても、相応の費用を掛けて住民票や戸籍等で調査を行えば、所有者が判明することが多いです。しかしながら、例えば複数回の相続が繰り返されたことにより所有者不明土地が生じている場合には、土地の共有者が数十人以上になることもあり、所有者(共有者)の探索には多大な時間と費用が必要になります。

事業や取引の内容によっては、それだけのコストを掛けることが割に合わない場合もあり得ます。

そこで、所有者不明土地問題を解消するために、今回の法改正等が行われることになりました。

4 法改正等の概要

今回の法改正等の内容としては、①遺産分割に関する新たなルールの導入、②相続登記・住所等の変更登記の申請の義務化、③相続登記・住所等の変更登記手続きの簡素化・合理化、④土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設、⑤土地・建物に特化した管理制度の創設、⑥共有地利用の円滑化などの共有制度の見直し及び⑦相隣関係の見直しなどがあります。

これらの改正は、一見しただけでは所有者不明土地問題の解消にどのように関係するか分かりづらいと思います。

詳しくは各改正に関する記事で紹介しますが、上記の各改正内容は、所有者不明土地の発生を防止するための仕組みや所有者不明土地の利用の円滑化に関する仕組みを定めるものが多くなっています。

すなわち、所有者不明土地問題の解決には、大きく分けると、第1に所有者不明土地の増加をどのように防止するか(発生予防の視点)と第2に現に存在する所有者不明土地をどのように活用するか(土地利用の円滑化の視点)の2つの視点からのアプローチが必要ですので、これらの視点から規定を整備したのです。

例えば上記②の相続登記の義務化についてみると、改正前は相続登記が義務でなかったことが所有者不明土地増大の一因となっていたため、改正により相続登記を義務付け、相続による権利関係の変動を正確に登記簿に反映させる(発生予防の視点)といった具合です。

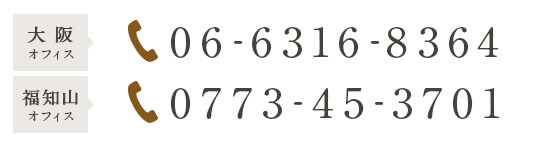

不動産の法律相談は村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

投稿者:

ARTICLE

-

不動産

-

事業再生法人破産

-

企業法務

-

新着情報

SEARCH

ARCHIVE