- HOME

- 企業法務

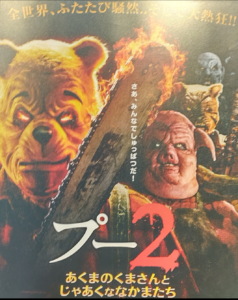

プー2あくまのくまさんとじゃあくななかまたち

2024.08.13

著作物とは、自分の考え等を作品として表現した物で、それを保護するのが著作権です。著作権の及ぶ範囲は広く、著作者の意思に反した変更等はできません(同一性保持権)。

ただ、著作権には期間制限があり、この度「くまのプーさん」の著作権が、2020年前後になくなりました(国によって消滅する期間が若干違っていて、アメリカでは2022年、日本では2017年とされています。ちなみに「くまのプーさん」に関する全ての権利がなくなった訳ではありません。)。そのような下で、表題の「プーあくまのくまさん」という映画がつくられ、今日は時間があったことから、その二作目をみてきました。実は二作目の方が背景事情が明らかになっていて、

何故プーさんは人の言葉がわかるんだろう?

という基本的なところも理解出来ました(あくまで映画作成者の考えなのですが、笑)。

ネタバレになるので、ここらへんでやめますが、プーがチェーンソー振り回しているので、それなりの衝撃でした。皆さんのイメージの「プーさん」といえば、黄色い可愛らしい熊で人気なのは蜂蜜ツボを持っている姿なので、想像つきませんよね?

都市伝説になっているドラえもんの最終回としては、ドラえもんとの思い出は交通事故で植物状態になったのび太の夢の世界だったというのがありますが、それを知った時と似たような驚きです。

そういえば、熊と人間の関係というのは難しいのか、例えば童謡「森のクマさん」にしても、クマが「お嬢さんお逃げなさい」と言い出すんですよね、このフレーズの唐突さから、村上の高校時代は、クマには自制心がないからお嬢さんを食ってしまうかもしれないので、お腹が減る前に逃がそうとしたんだよ、って説も聞いたりしていました(笑)。

映画の評価としては、三点代前半とB級ホラー扱いでしたが、ブログねたにはなったので、もとはとれました😃✌️。

著作権の相談は村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

投稿者:

不動産コンサルティング業務の留意点②手続要件

2024.06.18

前回は、不動産コンサルティング業務の基本的条件(内容要件)として、独立性・付加価値性について説明しました( https://m2-law.com/blog/13773/ )。

今回は、上記基本的条件を充たすためのスキーム・手続要件について説明します。

1 宅建業法等との関わり

まず、宅建業法等では以下のとおり定められています。

|

宅建業法 (報酬) 第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところ(※)による。 2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。 ※令和元年8月30日 国土交通省告示第493号

ガイドライン(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方) 第34条の2関係 11 不動産取引に関連する他の業務との関係について (中略) 宅地建物取引業者自らが媒介業務以外の関連業務を行う場合には、媒介業務との区分を明確化するため、媒介契約とは別に、業務内容、報酬額等を明らかにした書面等により契約を締結すること。 特に、宅地建物取引業者が不動産コンサルティング業務を行う場合には、媒介業務との区分を明確化するため、あらかじめ契約内容を十分に説明して依頼者の理解を得た上で契約を締結し、成果物は書面で交付等すること。 第46条第1項関係 6 不動産取引に関連する他の業務に係る報酬について 宅地建物取引業者が、「第三十四の二関係11」に従って、媒介業務以外の不動産取引に関連する業務を行う場合には、媒介業務に係る報酬とは別に当該業務に係る報酬を受けることができるが、この場合にも、あらかじめ業務内容に応じた料金設定をするなど、報酬額の明確化を図ること。 |

2 不動産コンサルティング業務(企画提案型)の手続要件

不動産コンサルティング制度検討委員会報告書では、不動産コンサルティング業務の手続要件として次のとおり説明されています。

|

基本的条件を充たすスキームとして次のような要件を充たす必要がある。 ① 不動産コンサルティング業務の受託にあたっては、依頼者に対し、事前に業務の範囲・内容、費用・報酬額の見積書等を提示・説明し、報酬受領に関して依頼者の理解と納得を得ること。 ② 不動産コンサルティング業務を受託するときは、業務委託契約が締結され、かつその契約書には、業務内容及び費用・報酬額が明示されていること。 ③ 不動産コンサルティング業務受託の成果物は、企画提案書等の書面で交付し説明すること。 |

さらに、上記報告書を受け、建設省(当時)は、平成11年9月27日付で下記の内容の事務連絡を都道府県及び関係団体宛に文書でしています。

|

不動産コンサルティングに関し、宅地建物取引業とは別個の業務と判断されるためには、 以下の要件を満たしていることが望ましい。 ①コンサルティング業務の受託に当たり、当該業務の成果に即した宅地建物の売買の媒介等の依頼を前提とするものでない旨、委託者に対し十分説明が行われていること。 ②コンサルティング業務委託契約が書面で締結され、①の旨が契約上明らかであること。 ③業務の成果物が書面で提供されていること。 |

したがって、企画提案型の不動産コンサルティング業務について報酬を得るためには上記の手続要件をみたす必要があります。

3 事業執行の受託について

不動産コンサルティング業務では、企画提案型業務の完了後に事業執行型業務を受託する場合がありますが、その場合について注意する点は以下のとおりです。

(1)企画提案段階

まず、企画提案の段階では当然に上記2の手続要件を満たす必要があり、さらに企画提案段階でのコンサルティング業務をいったん完了、独立させる必要もあります。これらにより、①事業実施の意思決定や実施時期、開発業者・媒介業者などの選定について依頼者の選択幅が広がり、依頼者が自己責任の原則に基づいて主体的に判断できるため、依頼者の利益の保護につながり、②不動産コンサルティング業務の範囲・報酬と宅地建物取引業法上の業務の範囲・報酬との区分が明確になるからです。

(2)事業執行受託段階

事業執行の受託のフローチャートは次のようなものが考えられます。

(出典:不動産コンサルティング制度検討委員会「不動産コンサルティング制度検討委員会報告書 資料編」)

まず、企画提案に基づく事業執行の決定権及び事業執行に係る受託業者・共同事業者の選択権は依頼者にありますので、依頼者にこれらを決断させる必要があります。

そのうえで事業執行に係る契約あるいは共同事業者としての契約を別途締結する必要があります。そして、上記フローチャートにもありますように、事業執行業務には宅建業法の報酬規制を受ける業務も含まれますので、その部分については規制に従う必要があります。それ以外の報酬については個別に合意する必要があります。

4 まとめ

以上が不動産コンサルティング業務について報酬を得るための手続要件になります。なお、不動産コンサルティング業務の報酬額の算定について画一的な基準は設けられていません。しかしながら、不動産コンサルティング制度検討委員会報告書では、業務内容を、それぞれの作業項目に分割し、各作業項目の質・量に応じた費用を積み重ねたものに技術料(ノウハウの付加価値)を付加するコスト・アプローチ法(費用接近法)を採用することが望ましいとされています。

不動産の相談は村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

投稿者:

不動産コンサルティング業務の留意点①内容要件

2024.03.04

宅地建物取引業者に対しては、媒介業務のみならず、不動産コンサルティング業務といって、金融機関、司法書士、土壌汚染調査機関等の不動産取引に関連する他の多くの専門家と協働する中で、消費者の意向を踏まえながら、不動産取引について全体的な流れを分かりやすく説明し、適切な助言を行い、総合的に調整する役割が期待されています。 また、宅地建物取引業者自らも積極的に媒介業務以外の不動産取引に関連する業務の提供に努めることが期待されています。 これらのことは、国土交通省のガイドライン(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)にも明記されています。

他方で、宅地建物取引業者については宅建業法上の制約(報酬制限等)があることから、不動産コンサルティング業務を行う際にはその点について留意し、宅建業法違反とならないように注意する必要があります。

また、宅地建物取引業者だけでなく、宅地建物取引業者ではない事業者が不動産コンサルティング業務を行う場合であっても、その報酬を得るために満たしておくべき要件というものがあります。

そこで、不動産コンサルティング業務を適正に行うために知っておくべき事項について、①内容要件、②手続要件にわけて説明していきます。

今回は、主に①内容要件についてみていきます。

1 不動産コンサルティング業務とは(定義)

まず、そもそも不動産コンサルティング業務とはどういったものかを知っておきましょう。

法令上の定義はありませんが、不動産コンサルティング制度検討委員会報告書では「依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」と定義されます(企画提案型)。また、企画提案された事項の実行についての進捗監理等を依頼者から受託しておこなうことも不動産コンサルティング業務といえます(事業執行型)。

2 不動産コンサルティング業務と宅建業法の関わり

次に、不動産コンサルティング業務と宅建業法との関わりについて知っておきましょう。

ガイドライン(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)では以下のとおり説明されており参考になります。

| 第34条の2関係 11 不動産取引に関連する他の業務との関係について (中略) 宅地建物取引業者自らが媒介業務以外の関連業務を行う場合には、媒介業務との区分を明確化するため、媒介契約とは別に、業務内容、報酬額等を明らかにした書面等により契約を締結すること。 特に、宅地建物取引業者が不動産コンサルティング業務を行う場合には、媒介業務との区分を明確化するため、あらかじめ契約内容を十分に説明して依頼者の理解を得た上で契約を締結し、成果物は書面で交付等すること。 |

上記では媒介業務と媒介業務以外の関連業務(不動産コンサルティング業務含む)を区分する必要性が記載されており、両者の違いを知っておく必要があります。

⑴媒介業務とは

宅建業法は「媒介」の定義を定めていませんが、裁判例からすると、「媒介」とは、契約当事者の委託を受け、両者の間に立って売買、賃貸借等の契約の成立に向けてあっせん尽力する事実行為をいうと解されます。

⑵媒介業務以外の関連業務とは

前述のとおり、「媒介業務以外の関連業務」には不動産コンサルティング業務が含まれますが、その他には、①建物状況調査、②登記に関する権利調査の相談、③土壌汚染調査、④リフォーム相談等が「媒介業務以外の関連業務」として考えられます。

この「媒介業務以外の関連業務」とは、これも宅建業法に定義は定められていませんが、宅地建物取引業者が媒介業務として通常行っていない業務である必要があります。本来の媒介業務を「媒介業務以外の関連業務」とすることはできません。

上記の区別ができないまま媒介報酬とは別に業務報酬を請求すると、超過報酬として宅建業法違反を問われるリスクがあります。

(例1)建物状況調査

例えば、宅建業法34条の2には以下の定めがあります。

| (媒介契約) 第三十四条の二 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 (中略) 四 当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあっせんに関する事項 |

したがって、宅地建物取引業者は、建物が既存の建物であるときは、依頼者に対して建物状況調査を実施する者をあっせんすることができ、これは媒介業務として通常行う業務といえます。したがって、この場合に際に媒介業務以外の関連業務として媒介報酬とは別にあっせん料を請求することはできません。

他方、宅地建物取引業者がみずから建物状況調査を行う場合には媒介報酬とは別に調査報酬を請求できる場合があります。ただし、宅地建物取引業者は、宅建業法35条・47条によって調査業務を負ってもいますので、その範囲を超える特命調査依頼業務でなければ別途報酬を請求することはできません。

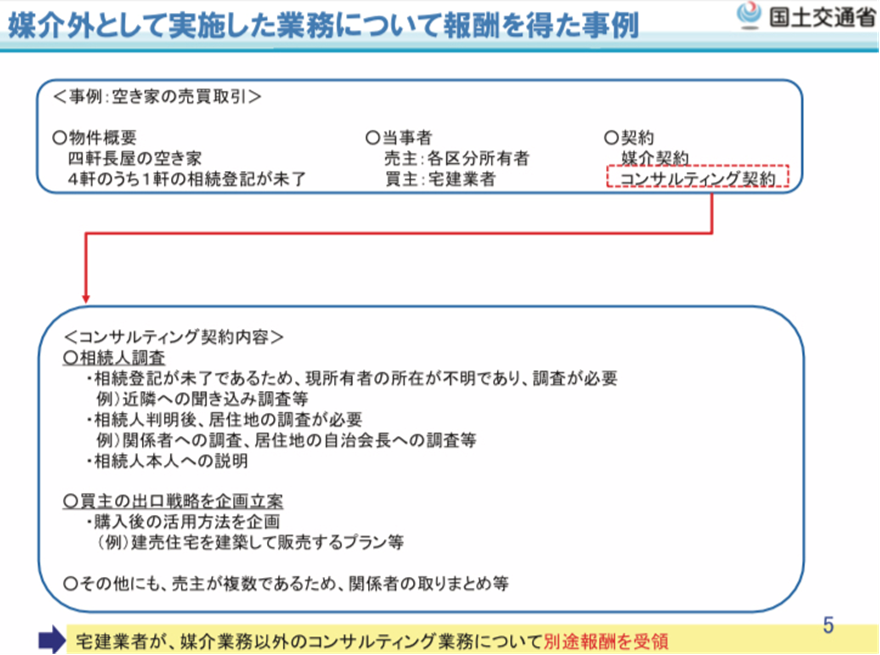

参考までに、企画提案型の不動産コンサルティング業務について「報酬を得た事例」として、国土交通省が紹介したものアップしておきます。

(例2)不動産コンサルティング業務(企画提案型)

(出典:国土交通省「空家の取引に係る宅地建物取引の報酬の額について」)

3 不動産コンサルティング業務の基本的条件(内容要件)

上記以外にも不動産コンサルティング業務について報酬を得るために気を付けておくべき事項があります。特に不動産コンサルティング制度検討委員会報告書では、次のような説明がなされています。

| このような不動産コンサルティング業務について報酬を得るには、その業務の独立性及び報酬受領について社会的認知を得ることが必要であり、上記の業務の定義を踏まえた社会的認知のための基本的条件は以下のとおりと考えられる。 ① 不動産コンサルティング業務は、不動産に係る依頼者の広義の意思決定に係る助言・提言を行う業務として、宅地建物取引業法上の宅地建物取引主任者業務である不動産の売買・交換や売買等の代理・媒介業務から分離・独立したものであること。 ② 不動産開発業務や管理業務などとも業務範囲を異にし、かつ、これらの業務の受託を前提としない固有の業務であること。 ③ 不動産コンサルティング業務は、その成果について依頼者が報酬を支払うに足りる新たな付加価値が認められる内容であること。 |

上記のとおり、不動産コンサルティング業務の基本的条件(内容要件)は、独立性・付加価値性ということになりますが、不動産コンサルティング業務については、冒頭画面で示したとおり、一定水準以上の知識と技能を証明してくれる「公認不動産コンサルティングマスター」という制度があります。試験と実務経験の要件をクリアし、国土交通大臣の登録を受けるものです。

この登録がなされている者は、不動産関連の法令(不動産特定共同事業法etc)において重要な資格が与えられますし、不動産コンサルティング業務の依頼先を選択する目安にもされるなど、多くのメリットがあります。

4 まとめ

以上説明したように、不動産コンサルティング業務を適正に行うためには気を付けておくべき事項が多くあります。また、本稿でも引用しています不動産コンサルティング制度検討委員会報告書では、「幅広い分野にわたる不動産コンサルティング業務領域の中には、弁護士、税理士等の資格士法に基づき、資格士でなければ行うことができない業務領域が含まれることは事実であり、これら資格士の業務領域が含まれる場合には、当該業務は資格士と提携して業務を執行する必要がある」との指摘もあります。

不動産コンサルティング業務は、士業と提携して行っていくのに相応しい業務といえます。

不動産の相談は村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

投稿者:

リース債権の保証解除

2023.10.10

1 経営者保証に関するガイドラインの公表

中小企業に対する融資の際、会社代表者の保証がされることが多いですが、経営者が自ら保証していることで、思い切った事業展開ができなかったり、保証後に経営が傾いてきた場合に早期の事業再生への決断を阻害するといった側面がありました。

そこで「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました(以下、GLといいます。)。GLの概要は、①保証契約時の対応(融資の際に保証を求めないこと等)と②保証債務の整理手続の2つですが、ここでは②に関する解説になります。

2 保証債務の整理手続

保証債務の整理手続は、保証解除を認めるものですが、前提として、それはGL対象の保証債務であることが必要です。

そこで、対象となる(保証)債権者は誰なのかが問題になりますが、GLQ&A【B各論】Q1-1のAでは、対象債権者を「中小企業に対する金融債権を有する金融機関等であって、現に経営者に対して保証債権を有するもの、又は将来これを有する可能性のあるものをいいます。 信用保証協会(代位弁済前も含む)、既存の債権者から保証債権の譲渡を受けた債権回収会社(サービサー)、公的金融機関等も含まれます。なお、保証債権が債権回収会社(サ ービサー)等に売却・譲渡される場合においても、ガイドラインの趣旨に沿った運用が行われることが期待されます。」としています。

つまり、これを素直に読む限り、対象債権者は「金融機関等」とされているので、リース債権の保証債権者は、対象債権者に含まれないようにも思えます。

3 中小事業再生ガイドラインの公表

ところが、R4年4月に中小事業再生ガイドライン(以下、中小事業再生GLといいます。)が公表され、その三部に定める私的整理手続は、準則型の私的整理手続として、経営困難な状況にある中小企業者である債務者を対象に、法的整理手続によらずに、債務者である中小企業者と金融機関等の債権者の合意に基づき、債務について、返済猶予、債務減免等を受けることで、中小企業の円滑な事業再生〈再生型〉や廃業〈廃業型〉を行うことを認めました。

その上で、中小事業再生GLQ&AのQ20のAは「再生型の場合、原則として、リース債権者は対象債権者に含まれませんが、第一部 3.に記載のとおり私的整理を行う上で必要なときは含むものとしております。例えば、事業再生計画においてリース対象物件を処分することが想定されている場合や、金融債権と同等以上のリース料残高があり、当該リース料残高の支払が困難なことが想定されている場合など、リース債権者を対象債権者として含むことが合理的と考えられる場合もあると考えられます。廃業型の場合は、リース対象物件を処分し清算することが想定されているため、原則として、ファイナンスリース・オペレーティングリースの別を問わず、リース債権者も対象債権者に含みます。」としています。

写真のようなコピー機、車、製造機器等は、リースによって賄っているいる事業者は多いでしょうから、その保証債務が解除される得るというのは、大きな魅力でしょう。

4 廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的な考え方の公表

それを踏まえて発表されたのが『廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的な考え方』です(以下、考え方といいます。)。考え方の3(1)リース債権者という項目では「中小企業は、ファイナンス・リース契約又はオペレーティング・リース契約 (以下「リース契約」という。)を締結し、設備投資等を行うことが多い。 廃業時における保証債務の整理においては、主たる債務者が廃業するに当たり、事業に使用しているリース対象資産を処分することが想定され、リー ス契約に係る保証債務が顕在化することが想定される。そのため、廃業時に おける保証債務の整理においては、リース契約に係る保証契約を締結した リース債権者は、ガイドライン上の対象債権者になり得るため2、保証債務の整理に関する協議を求められた場合には、ガイドラインに基づく対象債 権者として参加することが強く求められる。」とされています。

この廃業時という概念には、破産手続による法的廃業も含まれますから、主債務者が破産した場合にもGLに基づきリース債権の保証債務も解除できることが明確化されたことになります。

5 最後に

私的整理・保証解除については、制度の大枠は大分定められましたが、まだまだ流動的なジャンルで、十分に対応するには弁護士の協力が不可欠です。その分弁護士費用は掛かりますが、破産等の法的整理をしないメリット・保証債務を解除できるメリットを考えると、相応の価値はあると考えられます。最終的にどのような手続を選択するかは、ケースにもよりますし、依頼者の方の判断になりますが、判断前の選択肢は多いに越したことはありません。その意味で、取り急ぎアポイントの上ご来所頂ければと思います。

法人の破産再生・保証解除の相談は、弁護士法人村上・新村法律事務所まで

事業再生・法人債務整理専門サイト https://saimu-law.jp/

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

投稿者:

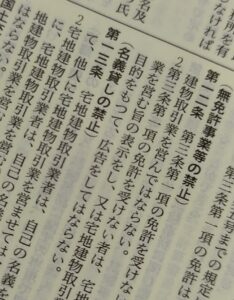

無免許事業等・名義貸しの禁止

2023.03.07

DSC_0876

宅地建物取引業を行う場合には、宅地建物取引業の免許を受けなければならず(宅建業法2条2号、3条1項)、無免許で宅地建物取引業を営んだり(無免許事業)、免許を受けた宅地建物取引業者が、自己の名義をもって、他人に宅地建物取引業を営ませたりすること(名義貸し)は禁止されています(宅建業法12条1項、13条1項)。令和3年に、無免許事業等の禁止・名義貸しの禁止に関して、最高裁判所の判決(最3小判令和3年6月29日)がありましたので、今回は、その判決について紹介しようと思います。

【事案の概要】

1 X(個人)は、Aと共に、投資用不動産の売買事業(以下、「本件事業」という。)を行うことを計画し、同計画は、Xは、自らを専任の宅地建物取引士として登録する会社への勤務を継続しつつ、その人脈等を活用し、新たに設立する会社での不動産取引を継続的に行うとの内容であった。

宅地建物取引士の資格を有し、かねてから不動産業を行うことを考えていたBが同計画に加わり、Bは本件事業のためにY(株式会社)を設立、Yの専任の宅地建物取引士として登録の上、Yは宅地建物取引業の免許を取得した。

2 Xは、不動産仲介業者から土地建物(以下、「本件不動産」という。)の紹介を受け、本件事業の一環として本件不動産に関する取引(第三者Cから本件不動産をY名義で購入し別の第三者DにY名義で転売して利益を上げる、現実にはCからYに対する売却が平成29年3月に1億3000万円でなされ、YからDに対する売却が同年4月に1億6200万円でなされた。)を行うことにした。しかし、不動産業に関する知識も能力もなく、必要以上に取引リスクを問題視するBに不信感を覚え、本件不動産に係る取引に限りYの名義を使用し、以降、本件事業にB及びYを関与させないようにしようとAと協議し、XY間で以下のとおりの合意(以下、「本件合意」という。)が成立した(争いがあるが、原審である高裁では、以下のとおり、認定された。)。

①本件不動産の購入・売却にはY名義を使用するが、Xが売り先の選定、売買に必要な事務一切を行い、瑕疵担保責任等の責任もすべてXが負担する。

②本件不動産の売却代金はYが取得し、費用をまかなった上で、Xに対する名義貸し料300万円を受領の上、残額をXに交付する。

③本件不動産取引終了後、XYは共同して不動産取引を行わない。

3 Xは、Yに対し、本件合意(YのXに対する業務委託)に基づき、本件不動産の売却代金から費用、名義貸し料等を控除した残額2319万円余りをYに対して請求したところ、Yは分配に納得していないとして、Xに1000万円を支払った。

4 Xは、Yに対し、本件合意に基づき残額1319万円の支払いを求めたところ、逆に、Yは、本件合意は成立しておらず、支払い済みの1000万円は法律上の原因がないものであると主張し、Xに対し不当利得返還請求をした。

今回のケースは、宅地建物取引業の免許を受けていないXが、免許を受けているYの名義を使って投資用不動産の購入と販売という直接取引を行い、その利益を分配する合意に基づいて、XがYに対して分配の請求をした、という事案です。

なお、前提として、宅建業法12条1項、13条1項、79条、2条2号について、解説します。

【宅地建物取引業の意味】

宅地建物取引業法は、以下のとおり、定めています。

12Ⅰ 第3条1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。

13Ⅰ 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。

79 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

② 第12条第1項の規定に違反した者

③ 第13条第1項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者

他方、宅建業法第2条第2号に関係する国土交通省の「宅地建物取引業の解釈・運用の考え方」は、以下のとおりです。

1 「宅地建物取引業」について

(1) 本号にいう「業として行なう」とは、宅地建物の取引を社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行う状態を指すものであり、その判断は次の事項を参考に諸要因を勘案して総合的に行われるものとする。

(2) 判断基準

① 取引の対象者

広く一般の者を対象に取引を行おうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるものは事業性が低い。

(注)特定の関係とは、親族間、隣接する土地所有者等の代替が容易でないものが該当する。

② 取引の目的

利益を目的とするものは事業性が高く、特定の資金需要の充足を目的とするものは事業性が低い。

(注)特定の資金需要の例としては、相続税の納税、住み替えに伴う既存住 宅の処分等利益を得るために行うものではないものがある。

③ 取引対象物件の取得経緯

転売するために取得した物件の取引は事業性が高く、相続又は自ら使用するために取得した物件の取引は事業性が低い。

(注)自ら使用するために取得した物件とは、個人の居住用の住宅、事業者 の事業所、工場、社宅等の宅地建物が該当する。

④ 取引の態様

自ら購入者を募り一般消費者に直接販売しようとするものは事業性が高く、宅地建物取引業者に代理又は媒介を依頼して販売しようとするものは事業性が低い。

⑤ 取引の反復継続性

反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行おうとするものは事業性が低い。

(注)反復継続性は、現在の状況のみならず、過去の行為並びに将来の行為 の予定及びその蓋然性も含めて判断するものとする。 また、1回の販売行為として行われるものであっても、区画割りして行う宅地の販売等複数の者に対して行われるものは反復継続的な取引に該当する。

以上を参考にすると、本件不動産に関する取引は、XY間では1回限りのものでしたが(⑤)、特定の関係が認められる当事者間での取引でもなく(①)、本件事業を行う目的の下(②)、Yが本件不動産を転売するために取得したものであって(③)、他の宅地建物取引業者に代理又は媒介を依頼して販売したものではありません(④)。従って、本件不動産に関する取引は「宅地建物取引業」にあたると考えられますが、何より、高裁までの事実認定では、本件合意は「名義貸し」によるものと認定されています。

以上の【事案の概要】と【宅地建物取引業の意味】を前提とした最高裁の判断は、以下のとおりです。

【判旨】

宅建業法は、業務の適正な運営と宅建取引の公正とを確保するとともに、宅建業の健全な発展を促進し、これにより購入者等の利益の保護等を図ることを目的とし、宅建業を営む者については免許制度を採用し、無免許者が宅建業を営むこと、宅建業者が自己の名義をもって他人に宅建業を営ませることを禁止している。

宅建業者が無免許者にその名義を貸し、無免許者が当該名義を用いて宅建業を営む行為は、宅建業法12条1項、13条1項に違反し、同法の採用する免許制度を潜脱するものであって、反社会性の強いものというべきである。そうすると、無免許者が宅建業を営むために宅建業者との間でするその名義を借りる旨の合意は、同法12条1項、13条1項の趣旨に反し、公序良俗に反するものであり、これと併せて宅建業者の名義を借りてされた取引による利益を分配する旨の合意がされた場合は、当該合意も名義を借りる旨の合意と一体とみるべきであって、公序良俗に反し無効である。

本件合意は、無免許者であるXが宅建業者であるYから名義を借りて本件不動産にかかる取引を行い、これによる利益をXYで分配する旨を含むものであり、Xが本件合意の前後を通じて宅建業を営むことを計画していたことがうかがわれることから、本件合意は上記計画の一環としてされたものとして宅建業法12条1項、13条1項の趣旨に反するものである疑いがある。

以上のように述べて、最高裁判所は、宅建業の免許を受けない者が宅地建物取引業を営むために、免許者の名義を借り、当該名義を借りてなされた取引の利益を分配する旨の合意については、宅建業法が無免許事業及び名義貸しを禁止している趣旨に反する合意であるから、そのような合意は無効であると判断し、原審に差し戻しました。

【注意点】

本件では「名義貸し」があったことが前提になっていますので、最高裁の判断は当然と思われますが、どこまでが名義貸しなのかについては、難しいところがあります。

例えば、宅建業法2条2号は「宅地建物取引業」の定義を「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものという。」としています。つまり、本件のような土地建物の売買だけでなく売買を媒介する行為についても、業として行うものであれば、それは宅地建物取引業にあたる訳です。では、宅建業者が結果報酬(フルコミッション)で動く外注員を使用して不動産の売買や媒介を行った場合、それは名義貸しにあたるのか等については、事案をよく検討してみる必要があります。

以上

不動産業に関する相談は、弁護士法人村上・新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

投稿者:

追い出し条項

2022.12.14

DSC_0203

1 今回は先日下された、いわゆる「追い出し条項」に関する最高裁の判断の解説速報です(最1小判令和4年12月12日、以下「令和4年最高裁判決」といい、そこで問題となった事案を「本件」といいます。)。

2 本件の契約書(以下「本件契約書」といいます。)は、賃貸人と賃借人及び賃借人の保証会社(以下、保証会社といいます。)に関するもので、次のような条項(以下、追い出し条項といいます。)がありました。

即ち「保証会社は、賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、保証会社が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から本件建物を相当期間利用していないものと認められ、かつ本件建物を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、これをもって本件建物の明渡しがあったものとみなすことができる。」というものです。保証会社によれば、追い出し条項は、賃貸人と賃借人との契約(以下「原契約」といいます。)が終了していない場合であっても、追い出し条項の適用がある旨を主張しています。

ところが、追い出し条項は、消費者契約法(以下、法といいます。)10条に規定する消費者の利益を一方的に害する消費者契約の条項に当たると主張して、大阪の適格消費者団体(通称KC’s)が、追い出し条項の排除を求めた事案です。ポイント部分は、色付けしています。

ちなみに、法10条は「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他法令中の公の秩序に関しない規定(任意規定)の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則(信義則)に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」と定めています。

3 大阪高裁は、要旨次のとおり判断して、KC’sの請求を棄却していました。即ち、追い出し条項は「①賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠ったこと、②保証会社が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡が取れない状況にあること、③電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から本件建物を相当期間利用していないものと認められること、④本件建物を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存することという四つの要件(以下「本件4要件」といいます。)を満たすことにより、賃借人が本件建物の使用を終了してその占有権が消滅しているものと認められる場合に、賃借人が明示的に異議を述べない限り、保証会社が本件建物の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定めた条項であり、原契約が継続している場合は、これを終了させる権限を保証会社に付与する趣旨の条項であると解するのが相当である。そうすると、本件4要件を満たす場合、賃借人は、通常、原契約に係る法律関係の解消を希望し、又は予期しているものと考えられ、むしろ、追い出し条項が適用されることにより、本件建物の現実の明渡義務や賃料等の更なる支払義務を免れるという利益を受けるのであるから、本件建物を明け渡したものとみなされる賃借人の不利益は限定的なものにとどまるというべきであって、追い出し条項が信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものということはできない。」としていました。

ところが、令和4年最高裁判決は、大阪高裁判決の判断を是認できないとしました。その理由は、次のとおりです。即ち「追い出し条項には、原契約が終了している場合に限定して適用される条項であることを示す文言はないこと、保証会社が、本件訴訟において、原契約が終了していない場合であっても、追い出し条項の適用がある旨を主張していること等に鑑みると、追い出し条項は、原契約が終了している場合だけでなく、原契約が終了していない場合においても、本件4要件を満たすときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、保証会社が本件建物の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定めた条項であると解される。 そして、追い出し条項には原契約を終了させる権限を保証会社に付与する趣旨を含むことをうかがわせる文言は存しないのであるから、追い出し条項について大阪高裁判決の判断した趣旨の条項(賃借人が建物の現実の明渡義務や賃料等の更なる支払義務を免れるという利益を受ける条項)であると解することはできないというべきである。」としました。

4 そして、令和4年最高裁判決は、追い出し条項が法10条に規定する消費者契約の条項に当たるか否かについて検討したところ「ア 保証会社が、原契約が終了していない場合において、追い出し条項に基づいて本件建物の明渡しがあったものとみなしたときは、賃借人は、本件建物に対する使用収益権が消滅していないのに、原契約の当事者でもない保証会社の一存で、その使用収益権が制限されることとなる。そのため、追い出し条項は、この点において、任意規定の適用による場合に比し、消費者である賃借人の権利を制限するものというべきである。 そして、このようなときには、賃借人は、本件建物に対する使用収益権が一方的に制限されることになる上、本件建物の明渡義務を負っていないにもかかわらず、 賃貸人が賃借人に対して本件建物の明渡請求権を有し、これが法律に定める手続によることなく実現されたのと同様の状態に置かれるのであって、著しく不当というべきである。」としました。

確かに、本件4要件のうち、要件④(建物を再占有しない賃借人の意思が客観的に看取できる場合)に、賃借人には異議を述べる機会があることを加味すると、それが「一方的に消費者の利益を害する」といえるかが問題になるところ、令和4年最高裁判決は、要件④については「内容が一義的に明らかでないため、賃借人は、いかなる場合に追い出し条項の適用があるのかを的確に判断することができず、不利益を被るおそれがある。」としました。また、賃借人が異議を述べる機会が確保されているわけではないから、賃借人の不利益を回避する手段として十分でない。」としました。

その結果として、令和4年最高裁判決は、追い出し条項は「消費者である賃借人と事業者である保証会社の各利益の間に看過し得ない不均衡をもたらし、当事者間の衡平を害するものであるから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるとい うべきである。」として、KC’sの主張を認めました。

投稿者:

パロディ

2022.09.13

パロディとは「文芸・美術作品等の原作を模し、あるいは滑稽化した作品を指し、原作を揶揄するもの、社会を風刺するもの、原作を利用して新たな世界を表現するもの等」とされますが、実は著作権に関する法的問題でもあります。

例えば、絵画のパロディについていえば、他人の絵画の本質的な特徴を直接感得できることを前提として「原作を模す」といっても、そこには様々な動機や表現方法があり、必ずしも原作者の同意を得られるとは限りません。

すると、原作者の著作権としての同一性保持権(著作物等につき、その意に反して変更・削除・改変を受けない権利、著作権法20条1項)や翻案権(著作物を翻訳・編曲・変形、脚色・映画化、その他翻案〈新たな著作物を創作〉する権利、著作権法27条)を侵害するのではないかが問題になりますが、かといって、原作者の同意がなければ全てが違法といってしまうのも行き過ぎと考えられるからです。

パロディの取扱いは、国々によって異なりますが、日本では、明文の定めを置かない形を採っており、ただ、表現の自由という憲法上の権利(憲法21条)も含んだ関係で、個々に許される場合もあるのではないかが検討される傾向にあります。

ちなみに、左の画像はフェルメールの真珠の耳飾りの少女で、右は、、、(/ω\)

村上としては結構頑張ったつもりですが、そもそも「本質的な特徴を直接感得できる」のかが、争われるのかもしれません(笑)。

著作権の問題は、弁護士法人村上・新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

。

投稿者:

2類と5類

2022.08.16

DSC_5282

新型コロナ感染症(以下、新型コロナという場合があります。)の取り扱いにつき、2類相当とされている現状を5類相当まで引き下げるべきかという議論が高まっています。その目的の1つが、新型コロナの現状に鑑み、保健所・病院等のひっ迫状態を解消させる点にある訳ですが、何故、そのような議論がされるのか、感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)を参照に説明したいと思います。

感染症法

第一章 総則

(定義等)

第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。

3 この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 急性灰白髄炎

二 結核

三 ジフテリア

四 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)

五 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)

六 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症(第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く。第六項第一号及び第二十三項第一号において同じ。)の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。第五項第七号において「特定鳥インフルエンザ」という。)

6 この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)

二 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)

三 クリプトスポリジウム症

四 後天性免疫不全症候群

五 性器クラミジア感染症

六 梅毒

七 麻しん

八 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

九 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの

7 この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。

一 新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

二 再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

三 新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

四 再興型コロナウイルス感染症(かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)

➡ 第6条は定義規定ですが、通常のインフルエンザは5類に分類されているところ、新型コロナを含む新型インフルエンザ等感染症は、通常のインフルエンザとは別枠扱いになっている点がポイントです。

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表

(医師の届出)

第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)にあっては、その長。以下この章(次項及び第三項、次条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一項及び第八項並びに第十五条第十三項を除く。)において同じ。)に届け出なければならない。

一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者

二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)

➡ 「全数把握疾患(発症例の全数を把握することとされている疾患)」の根拠とされている条文ですが、ここで「厚生労働省令で定める5類感染症」の中には通常のインフルエンザは含まれていません。その意味で、通常のインフルエンザは「定点把握疾患(定点医療機関が届出を行うのみ)」とされています。ところが、新型コロナを含む新型インフルエンザ等感染症は、ここでの対象とされているので全数把握が必要になってきます。

(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)

第十五条 都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。

2 厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。

➡ 12条に加えて、都道府県知事は、新型コロナを含む新型インフルエンザ感染症の患者等に調査等をすることになっていて、情報公表義務を負い(16条)、就業制限通知(18条)、入院勧告(19条)等をすることになっています。この点が、現在、保健所等をひっ迫させることになっていて、この点を改善すべく新型ロロナを通常のインフルエンザと同様、5類相当と取り扱うべきという議論がされている訳です。

(情報の公表)

第十六条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければならない。

2 前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

第四章 就業制限その他の措置

(就業制限)

第十八条 都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。

2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。

※ なお、19条は、26条により2類感染症・新型インフルエンザ等についても準用されています。

法律相談は、弁護士法人村上・新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

投稿者:

FCガイドライン②FC本部の基礎知識

2022.08.09

DSC_5177

1 はじめに

前回の記事では、セブンイレブンに対する排除措置命令(<4D6963726F736F667420576F7264202D2030393036323220905695B794AD955C95B68169835A837583938343838C83758393816A2E646F63> (selectra.jp)を素材としてフランチャイズ契約と独禁法上の「優越的地位」に関する考え方をフランチャイズ・ガイドライン(以下、単にGLと略します。)の規定を参照しながら解説しました。

このGLですが、実は、令和3年4月、大幅に改正されています。そこで、今回は、GLについて、①優越的地位の濫用に関する改正を中心に解説するとともに、②その他の改正についても簡単に紹介することとします。

2 GL改正の背景

具体的な改正内容を紹介する前に、そもそも、なぜ今回のGL改正が行われたのかというと、それは、コンビニフランチャイズ問題が背景にあるとされています。

報道等もされているところですが、近年、コンビニエンスストアでの24時間営業に関し本部加盟店間のトラブルが生じています。このような事態を受けて、公正取引委員会は大規模な調査を行い、令和2年9月「コンビニエンスストア本部と加盟店との取引等に関する実態調査について」を、公表しました(ポイントは、以下のとおり。200902_03.pdf (jftc.go.jp))。

そこで明らかになった問題点をふまえて、今回のGL改正となりました。このような経緯から、内容的にもコンビニフランチャイズを念頭においたと思われる改正が多くなっています。

しかし、今回のGL改正の対象は、コンビニフランチャイズに限定されておらず、他のフランチャイズにも妥当し得るものとなっている点には注意が必要です。

3 優越的地位の濫用についてのGL改正

先ず、優越的地位の濫用に関するGL改正を見ていきます。

前回の記事で紹介したのは「優越的地位にあるかどうか」についてのGLの考え方ですが、これを前提として「優越的地位にある」本部がした行為等が「どのような場合に優越的地位の濫用に当たり得るか」といった想定事例が示されています(GL3(1)ア)。

それでは、今回のGL改正により、どのような事例が追加されたのか、具体的に紹介します。

(1)仕入数量の強制

「本部が加盟者に対して,加盟者の販売する商品又は使用する原材料について,返品が認められないにもかかわらず,実際の販売に必要な範囲を超えて,本部が仕入数量を指示すること又は加盟者の意思に反して加盟者になり代わって加盟者名で仕入発注することにより,当該数量を仕入れることを余儀なくさせること。」

下線部分が「無断発注による仕入数量の強制」として追記されました。もともと仕入数量の強制は想定事例として存在したのですが、今回の改正により、本部が加盟者に無断で仕入れを行うこと等に規制が及ぶことが明確にされました。

(2)見切り販売の制限

GL(注8)では「見切り販売を行うには,煩雑な手続を必要とすることによって加盟者が見切り販売を断念せざるを得なくなることのないよう,本部は,柔軟な売価変更が可能な仕組みを構築するとともに,加盟者が実際に見切り販売を行うことができるよう,見切り販売を行うための手続を加盟者に十分説明することが望ましい」とされました。

正当な理由のない見切り販売の制限は、今回の改正前からも想定事例として規定されていました。今回の改正では、見切り販売の「手続」についても、実質的に見切り販売が可能となるような仕組みづくりを求める注が新設されました。

なお、上記の改正の「望ましい」という部分が、仕組みの構築にまでかかるのか、それとも仕組みの構築自体は本部の義務とされているのかについては、二通りの読み方ができるように思います。この点については、GLの「原案に対する意見の概要及びそれに対する考え方」のなかで「仕組み構築を義務付けるのは行き過ぎではないか」という「意見」に対し「システム管理上やむを得ない事情により複雑なものとなっているのかについては,個別事案ごとの判断を要するものですが,本改正では,柔軟な売価変更が可能な仕組みの構築を慫慂しています」(GL原案に対する意見の概要及びそれに対する考え方No.99)という「考え方」が示されていることから、仕組みの構築自体についても義務というわけではなく「望ましい」とされているものと考えることができます。

(3)営業時間の短縮に係る協議拒絶

「本部が,加盟者に対し,契約期間中であっても両者で合意すれば契約時等に定めた営業時間の短縮が認められるとしているにもかかわらず,24時間営業等が損益の悪化を招いていることを理由として営業時間の短縮を希望する加盟者に対し,正当な理由なく協議を一方的に拒絶し,協議しないまま,従前の営業時間を受け入れさせること。」

この想定事例は、今回の改正により新設されたものです。ただ、この規定はあくまでも協議の拒絶を禁止しているものですから、協議の結果として合意ができなかったとしても、直ちに優越的地位の濫用に当たると判断されるわけではありません。また、契約書中に協議に関する定めがない場合には、そもそもこの想定事例に当てはまりませんので、協議を拒絶してもそのこと自体は優越的地位の濫用と評価されません。

(4)事前取決めに反するドミナント出店等

ドミナント出店とは、特定の地域に店舗を集中させることですが、GLは、次のようなドミナント出店が「正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合」には、優越的地位の濫用に該当するとしています。

即ち「ドミナント出店を行わないとの事前の取決めがあるにもかかわらず,ドミナント出店が加盟者の損益の悪化を招く場合において,本部が,当該取決めに反してドミナント出店を行うこと。また,ドミナント出店を行う場合には,本部が,損益の悪化を招くときなどに加盟者に支援等を行うとの事前の取決めがあるにもかかわらず,当該取決めに反して加盟者に対し一切の支援等を行わないこと。」は、優越的地位の濫用にあたる場合があります。

この想定事例は、今回の改正で新設されたもので、ドミナント出店自体が直ちに独禁法に違反するものではないとの考え方を前提とした上で、優越的地位の濫用になり得る類型を規定しています。また「事前の取決め」がない場合には、ドミナント出店をしても直ちに優越的地位の濫用にあたるわけではありません。

4 その他のGL改正について

以上は、今回の改正のうち「GL3フランチャイズ契約締結後の本部と加盟者との取引」に関する「(1)優越的地位の濫用について」のものです。今回の改正では、その他に「GL2本部の加盟者募集について」に関する「(3)ぎまん的顧客誘引」の観点からも規定が新設されています。

具体的には、①「人手不足,人件費高騰等の経営に悪影響を与える情報」の開示が望ましいとする規定(GL2(2)ウ)、②ドミナント出店に関して配慮を行う旨を提示する場合にはその配慮の具体的内容を明らかにしたうえで取り決めに至るよう留意することを促す規定(GL2(2)ア(注3))及び③募集時の説明におけるモデル収益等が予想収益と誤認されないように求める規定(GL2(2)イ(注4)、が新設されています。

このうち、①は優越的地位の濫用のところで解説した時短営業等に関わるものであり、②は、優越的地位の濫用の箇所で解説したドミナント出店に関する規定と関係するものです。

時短営業やドミナント出店は、主として、契約前は「ぎまん的顧客勧誘」の観点から問題となり、契約後は「優越的地位の濫用」の観点から問題となるため、このように複数の規定がされたものと思われます。

5 まとめ

今回以上のような改正がされましたので、本部としても、この改正GLを踏まえた態勢を整えておく必要があると思われます。

また、今回解説したのは、独禁法関係の一部についてです。独禁法上問題がない場合でも、例えば民事上の問題が生じる場合もあり得るところですし、逆に民事上の問題に独禁法の問題が関係してくることもあり得ます。

本部としては、フランチャイズ・システムには複数の法規制等があることを意識して、適切な対応をとれるように契約書の整備などをしておく必要があると思われます。

フランチャイズ本部の相談は、弁護士法人村上・新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

投稿者:

優越的地位の濫用①FC本部の基礎知識

2022.07.21

1 はじめに

コンビニ最大手のセブン‐イレブン・ジャパン(以下「セブンイレブン」といいます。)は、公正取引委員会から排除措置命令(平成21年(措)第8号、ただし改正前の独占禁止法第二〇条第一項、同第二条第九項第五号・不公正な取引方法第十四項第四号、以下「平成21年措置命令」といいます。)を受けたことがあります(<4D6963726F736F667420576F7264202D2030393036323220905695B794AD955C95B68169835A837583938343838C83758393816A2E646F63> (selectra.jp)。

平成21年措置命令については、村上新村法律事務所のアメブロ記事で解説したことがありますが(フランチャイザーの優越的地位の濫用 | 村上・新村法律事務所のブログ (ameblo.jp))、同命令は、セブンイレブン本部が加盟者との関係で優越的地位にあることを前提にしたものであることから、今回は、フランチャイズと独禁法上の「優越的地位」について、少し掘り下げて解説してみます。

2 フランチャイズと優越的地位の濫用

(1)アメブロ記事の振返り

独占禁止法(以下「独禁法」といいます。)は、優越的地位の濫用を禁止しています(独禁法2条9項5号)。しかしながら、フランチャイズ・システムにとって、本部の統制等は、本質的なものであり、また、そのこと自体に重要な価値があります。そのため、本部による統制の全てが独禁法に違反するとすれば、それはフランチャイズ・システム自体の否定を意味します。しかし、公正取引委員会も、フランチャイズ・システム自体が直ちに独禁法に違反するとはしていません。

逆に、公正取引委員会は、フランチャイズと独禁法の関係についてのガイドラインを公表しています。そこでは、今回のテーマである「優越的地位の濫用」について、「加盟者に対して取引上優越した地位(注7)にある本部が,加盟者に対して,フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超えて,正常な商慣習に照らして不当に加盟者に不利益となるように取引の条件を設定し,若しくは変更し,又は取引を実施する場合には,フランチャイズ契約又は本部の行為が独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当する。」と規定されています(フランチャイズガイドライン〈以下、FCGLということがあります。〉3(1))。

ここまでは、アメブロ記事で解説したところです。

(2)「優越した地位」

今回は、「優越的地位の濫用」の前提として、いかなる場合に本部が「優越した地位」(優越的地位)に当たると判断されるのか、その判断の要素や方法についてみてみたいと思います。もう一度前記FCGLを見てみると「「加盟者に対して取引上優越した地位(注7)」と規定されていて、その(注7)には、以下のように規定されています。

「フランチャイズ・システムにおける本部と加盟者との取引において,本部が取引上優越した地位にある場合とは,加盟者にとって本部との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため,本部の要請が自己にとって著しく不利益なものであっても,これを受け入れざるを得ないような場合であり,その判断に当たっては,加盟者の本部に対する取引依存度(本部による経営指導等への依存度,商品及び原材料等の本部又は本部推奨先からの仕入割合等),本部の市場における地位,加盟者の取引先の変更可能性(初期投資の額,中途解約権の有無及びその内容,違約金の有無及びその金額,契約期間等),本部及び加盟者間の事業規模の格差等を総合的に考慮する。」

細かく読みづらいかと思いますが、大まかにいうと、諸事情を総合した上で、加盟店が本部からの不利益な要請についても従わざるを得ないような場合に本部が「優越的地位」にあると判断されるというように言ってよいかと思います。そして、ここで考慮される事情というのが、①加盟者の本部に対する取引依存度、②本部の市場における地位、③加盟者の取引先の変更可能性、④本部及び加盟者間の事業規模の格差等というわけです。

3 平成21年措置命令について

ガイドラインの規定だけを見ていても抽象的で分かりづらいところがあると思いますので、上記のガイドラインに即して、セブンイレブンの平成21年措置命令の判断を説明するとどうなるかを解説してみたいと思います。

平成21年措置命令では、優越的地位に関する結論部分において、「前記アからエまでの事情等により,加盟者にとっては,セブン-イレブン・ジャパンとの取引を継続することができなくなれば事業経営上大きな支障を来すこととなり,このため,加盟者は,セブン-イレブン・ジャパンからの要請に従わざるを得ない立場にある。したがって,セブン-イレブン・ジャパンの取引上の地位は,加盟者に対し優越している。」と判断されています。

そこで、重要なのが「前期アからエまでの事情等」になるわけですが、このアからエの概要は以下のようなものでした。

ア:セブンイレブンがコンビニフランチャイズの中で最大手の事業者であるのに対して加盟者のほとんどが中小の小売事業者であること等

イ:加盟店基本契約の期間が15年であり、基本契約のタイプに応じて、契約期間終了後に1年間の競業避止義務が課されたり、店舗の返還を求められること等

ウ:セブンイレブンが加盟店に対し、推奨商品の仕入れ先を提示し、加盟店で販売されている商品のほとんどすべてが推奨商品であること等

エ:セブンイレブンが加盟店の所在地区に経営相談員を配置し、同相談員を通じて加盟店に対し経営に関する指導,援助等を行い、加盟店がこれに従った経営を行っていること等

上記のア~エの事情が具体的にどのように評価されているのかまでは措置命令自体からは直ちに明らかではありません。

もっとも、上記アの事情は、ガイドライン(注7)のいうところの「本部の市場における地位」や「本部及び加盟者間の事業規模の格差」に関係する事情と考えられ、平成21年措置命令の事案では、本部の市場における地位は強く、本部・加盟者間の事業規模の格差も大きかった等と評価されている可能性があります。

また、上記イの事情は、加盟店の取引先の変更可能性が乏しいとの評価につながる事情と考えられます。

さらに、上記ウ及びエの事情は、加盟店の本部に対する取引依存度が大きいことを示す事情と評価されるものと思われます。

以上を踏まえると、平成21年措置命令の事案では、「コンビニフランチャイズ市場で強力な地位を占める本部とほとんどが中小事業者である加盟店の事業規模の格差は大きく、本部が商品の仕入れや経営の指導等を行うことにより、加盟店の本部への依存度は高いことに加え、契約期間や競業避止義務の関係からしても、加盟店は、その取引先を変更することが難しく、加盟店としては、加盟店が本部からの不利益な要請についても従わざるを得ないような状況にあった(=本部が優越的地位にある)」というような評価がされていたのではないかと考えられるところです。

4 まとめ

以上のように、そもそも本部が独禁法上の「優越的地位」にあるかどうかは、公正取引委員会が公表しているフランチャイズガイドラインに記載されている考慮要素を事案に応じて評価・検討して考えていくことになると思われます。

もっとも、最終的には諸事情を総合的に考慮することになりますので、微妙な判断となる可能性が高いと思われます。さらに本部が優越的地位にあることによってどのようなリスクがあるか等については、個別の事案に応じた検討が不可欠と思われます。

そのため、本部として、「優越的地位」にあるかどうか(どの程度優越的地位にあると判断される可能性があるか)や、そのことによってどのようなリスクがあり、これにどう対処すべきか等について関心があれば、当事務所などフランチャイズ契約を得意とする事務所にご相談ください。

フランチャイズ本部の相談は、弁護士法人村上・新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

投稿者:

ARTICLE

-

不動産

-

事業再生法人破産

-

企業法務

-

新着情報

SEARCH

ARCHIVE