- HOME

- 不動産

第三者のためにする契約(三為・さんため)

2026.01.15

DSC_0223

1 第三者のためにする契約とは

(1)民法の規定

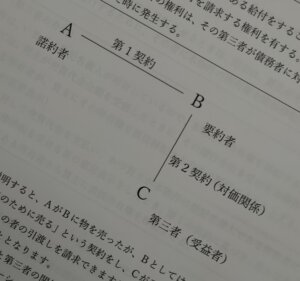

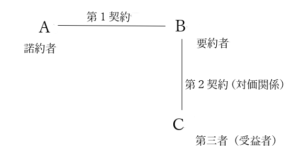

第三者のためにする契約(以下、三為契約といいます。)とは、契約の当事者(下図でいえばAとB)が、自己の名において締結した契約により、直接第三者(下図でいえばC)に権利を取得させる契約をいいます。 三為契約について、民法は、以下のとおり定めています。

|

民法第537条(第三者のためにする契約) (2)略 |

図

例えば、上記図で説明すると、AがBに物を売ったが、Bとしては、Cに与えたいという場合に、AB間で「Cのために売る」という契約をし、Cが受益の意思表示をすれば、Cは、直接Aに対して、そのものの引渡しを請求できますし、また、ものの所有権自体は、AからCに直接移転することとなります。

上記の関係のうち、要約者と第三者の関係、つまりBとCの関係を、対価関係といいます。対価関係は様々なバリエーションがありますが、それ自体は、AB間の契約内容となるものではありません。

(2)ひな形

三為契約は、通常の不動産売買契約書に特記条項を加える形で交わされることが多く、以下のような条項を置くことが多いです。

第1契約

|

第1条(所有権の移転先・移転時期) 本契約の定めにかかわらず、本物件の所有権は、買主が指定する第三者(買主自身を指定する場合を含む)に直接移転する。その所有権は、買主が第三者を指定し、第三者が売主に対して受益の意思表示をし、買主が売主に対して売買代金を支払ったときに移転する。 第2条(所有権留保) 本契約の定めにかかわらず、買主は、売主に対し、売買代金全額を支払ったとしても、買主が買主自身を本物件の所有権の移転先に改めて書面をもって指定しない限り、買主に本物件の所有権は移転しないものとする。 第3条(受益の意思表示の受領委託) 売主は移転先に指定された者が売主に対してする「本物件の所有権の移転を受ける旨の意思表示」の受領権限を買主に与える。 第4条(買主の移転債務の履行引き受け) 買主以外の者に本物件の所有権を移転させるときは、売主は、買主がその者に対して負う所有権の移転債務を履行するために、その者に本物件の所有権を直接移転するものとする。 |

第2契約

|

第1条(第三者の弁済) 本物件は、いまだに登記名義人が所有しているので、本物件の所有権を移転する売主の義務については、売主が売買代金全額を受領したときに、その履行を引き受けた本物件の登記名義人である所有者が、買主にその所有権を直接移転する方法で履行することとする。 第2条(受益の意思表示) 買主が売主に対して売買代金を支払い、かつ買主が本物件の登記名義人である所有者に対し本物件の所有権移転を受ける旨の意思表示をしたとき、第1の契約に基づき、売主は本物件の登記名義人である所有者から買主に直接所有権を移転させる。 |

2 何故、三為契約なのか?

ところで、ABCの三者が、A→B→Cと不動産を順次売却する契約を締結した場合、A→Bへの所有権移転登記手続と、B→Cへの所有権移転登記手続の2回の手続きが必要となります。ただ、かつては、登記費用の節約等のため、事実上、A→Cへ直接所有権移転登記手続をすることがありました(中間省略登記)。

このようなことが事実上可能だったのは、申請書副本制度があったからです。この申請書副本制度は、平成17年の不動産登記法改正により廃止され、現在では、登記識別情報が導入されています。これにより、登記手続の申請と併せて、登記識別情報の提供が必須になりましたので、中間省略登記もできないこととなりました。

上記の中間省略登記の問題は、実体法的な所有権移転が2回あるのに、これが適切に登記に反映できないという点でした。

ところが、ABCの三者間で、AB間で不動産の売買をし、かつ、AからCに直接所有権を移転させるという第三者のためにする契約を締結する場合には、実体法的な所有権移転自体も、AからCに直接移転します(なお、同様の観点は買主たる地位の移転の場合も同様。)。

そこで、この場合には、AからCへの直接移転登記をするような不動産取引が可能かどうかという点が国において議論されたのですが、①第2契約が売買契約なのか無名契約なのか、②第2契約が無名契約であればBが宅建業者でも、宅建業法の規制が及ばず、Cに不利益が生じないか及び③第2契約が売買契約であるとすれば、他人物売買であり宅建業法33条の2と抵触しないか等が問題となりました。

これらについては、内閣、法務省、国土交通省で協議が重ねられ、最終的には、直接移転登記ができる場合があるとする方向で、内閣府・規制改革会議から答申がされ、日本司法書士連合会から司法書士会宛の追補通知(平成19年5月30日)や国交省において宅建業法施行規則の改正などがされました。

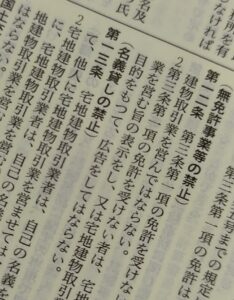

宅建業法施行規則の概要としては、宅建業法では原則として他人物売買が禁止されているところ(宅建業法33条の2)、例外的に許される場合が施行規則で定められており(同法1号、宅建業法施行規則15条の6)、その施行規則に第三者のためにする契約が締結されている場合が追加されたのです。以下条文を引用しておきます。

また、実務上の留意として、不動産業界団体の長宛にも通知(「いわゆる「中間省略登記」に係る不動産取引の運用改善について」平成19年7月10日付、以下、中間省略登記の運用改善に関する通知といいます。)がされています。

|

(法第三十三条の二第一号の国土交通省令・内閣府令で定めるとき) |

|

総動第19号 平成19年7月10日 各業界団体の長 殿

国土交通省総合政策局不動産業課長 いわゆる「中間省略登記」に係る不動産取引の運用改善について

標記に関し、平成19年5月30日に規制改革会議において決定された『規制改革推進のための第1次答申』を踏まえ、今般、別添1の通り『規制改革推進のための3か年計画』が平成19年6月22日に閣議決定されたところである。 これを踏まえ、宅地建物取引業法の適用関係に関し、下記事項について、貴団体加盟の業者に対する周知及び指導を行われたい。

記

甲(売主等)、乙(転売者等)、丙(買主等)の三者が宅地又は建物の売買等に関与する場合において、実体上、所有権が甲から丙に直接移転し、中間者乙を経由しないことになる類型の契約である「第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転」又は「買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転」については、乙が宅地建物取引業者で丙が一般消費者であるとき、契約形態の違いに応じ、宅地建物取引業法の適用関係について次の点に留意すること。

1.甲乙間の契約を第三者のためにする契約とし、かつ、乙丙間の契約を他人物の売買契約とする場合において、乙が他人物の所有権の移転を実質的に支配していることが客観的に明らかである場合には宅地建物取引業法第33条の2の規定の適用が除外されることとなるよう、別添2の通り、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第15条の6の規定を改正したこと(平成19年7月10日公布・施行)。

2.乙丙間において買主の地位の譲渡を行う場合、又は甲乙間の契約を第三者のためにする契約とし乙丙間の契約を無名契約とする場合は、乙丙間の契約は民法上の典型契約たる宅地建物の売買契約とは異なるため、乙が宅地建物取引業者であっても売買契約に関する宅地建物取引業法の規律を受けない。 一方、この場合には、乙丙間の契約について乙に重要事項説明や瑕疵担保責任の特例等の宅地建物取引業法上の規制が及ばず、また、不適切な行為があった場合に宅地建物取引業法違反の監督処分を行えないため、丙は消費者保護上不安定な地位にあることから、そのような契約形式による場合には、宅地建物取引業者乙に宅地建物取引業法上の重要事項説明や瑕疵担保責任の特例等の規制が及ばないことや、瑕疵担保責任については個別の合意に基づく特約によることなど、丙が自らの法的地位を十分に理解した上で行うことが前提となる。 このため、丙との間に契約当事者である乙は、そのような無名契約の前提について、丙に対して十分な説明を行った上で、両当事者の意思の合致のもとで契約を締結する必要があることに留意すること。 |

3 第三者のためにする契約方式での売買差益を不当に取得したかどうかが争われた事例(東京地裁令和4年1月25日判決)

【事案】

売買契約の売主(X1~4)・買主(X5)双方が、三為業者(被告会社A)と仲介会社(被告会社B)を訴えた事案。

原告らが,宅地建物取引業者である被告会社A,被告会社B及び被告会社Aの代表者である被告Y1に対し,原告らの間の不動産売買に関し,被告会社Aが売買の当事者となり,被告会社Bが仲介業者となったことにつき,宅地建物取引業法46条1項,2項,同法31条1項に反するとして,共同不法行為(民法719条1項,同法709条,会社法350条)に基づき,損害賠償金等の支払を求めた事案。

原告売主は,令和元年8月29日付けで,本件不動産を代金1億0050万円で被告会社Aに売る売買契約を締結した。(甲3。以下「本件第一売買契約」という。)。

被告会社Aは,同月30日付けで,本件土地を原告買主に,本件建物を原告会社に,合計1億2600万円(本件土地代金1億1000万円,本件建物代金1600万円)でそれぞれ売る売買契約を締結した(甲5。以下「本件第二売買契約」という。)

登記記録上は,令和元年12月27日売買を原因として原告X1,原告X2,原告X3及び原告X4が共有していた本件土地の各持分全部が原告X5に移転し,また,原告X1が単独所有していた本件建物の所有権が原告会社に移転した。被告会社Aは,登記記録には現れていない(甲1-1~甲2)。

【原告の主張】

被告会社A・その代表者被告Yが、原告らに対し、それぞれ虚偽の理由によりいったん被告会社Aが本件不動産を買い取って本件不動産売買契約の当事者になる旨を述べ,それによって売買代金に差額が生じることはない旨の事実と異なる説明をして,合理的な理由なく,被告会社Aが売買契約の当事者となったことは、宅地建物取引業法46条1項,2項の報酬規定を潜脱し,同法31条1項所定の信義誠実義務違反に当たり,共同不法行為(民法719条1項,同法709条,会社法350条)が成立するのではないか。

【判旨】

宅地建物取引業法33条の2は,宅地建物取引業者が自己の所有に属しない宅地又は建物について自ら売主となる売買契約を締結することを原則として禁止しており,上記売買契約の弊害とされる売主が売買の対象となる宅地又は建物の所有権を取得して買主に移転することができなくなるという事態を招くおそれが少ない同法33条の2第1号,第2号に該当する場合に限り,例外的に上記売買契約の締結を認めた。同第1号,同法施行規則15条の6第4号は,宅地建物取引業者が取得した不動産を宅地建物取引業者ではない者に転売する場合,いわゆる中間省略登記が認められなくなったために,上記不動産の所有者と宅地建物取引業者との間で転得者のためにする売買契約を,宅地建物取引業者と転得者との間で上記不動産の売買契約をそれぞれ締結することによって,上記不動産の所有者から上記転得者に直接上記不動産の所有権を移転するという取引がみられることから,「当該宅地又は建物について,当該宅地建物取引業者が買主となる売買契約その他の契約であって当該宅地又は建物の所有権を当該宅地建物取引業者が指定する者(当該宅地建物取引業者を含む場合に限る。)に移転することを約するものを締結しているとき。」を上記例外の1つとしたものである。

本件第一売買契約の契約書(甲3)中,「Ⅴ その他重要な事項・売買契約書特約事項」には「14.(所有権移転時期)※「第三者のためにする契約」買主は,本物件の所有権の移転先となる者(買主を含む)を指定するものとし,売主は,本物件の所有権を買主の指定する者に対し買主の指定および売買代金全額の支払いを条件として直接移転するものとします。」と規定されていること,本件不動産の所有権移転に関し,被告会社Aは登記記録に現れていないことに鑑みると,本件第一売買契約及び本件第二売買契約は,宅地建物取引業法施行規則15条の6第4号によって認められる取引形態に該当する合法的なものということができる。

被告会社Aは,本件第一売買契約と本件第二売買契約の各売買代金の差額2550万円を得ることとなるが,上記のとおり上記各契約が合法的なものである以上,被告会社Aにおいて上記差額を取得することが直ちに違法とはいえない。また,被告会社Aは,本件第一売買契約においては,売主が瑕疵担保免責を受けられることから(甲3中の「Ⅴ その他重要な事項・売買契約書特約事項」の1.),買主として売主に対する瑕疵担保責任を追及することができない。他方,本件第二売買契約においては,重要事項説明書(甲6)において売主の瑕疵担保責任を免責する旨が記載されているものの,これは,宅地建物取引業法40条1項に反し,同条2項により無効であるから,被告会社Aは,売主として瑕疵担保責任を追及され得る立場にある。この点は,たとえ上記各契約において本件建物が実質的に解体予定の物として零円と評価されていたとしても,本件土地に瑕疵がある可能性は残る以上,変わるものではない。これらの点に鑑みると,被告会社Aにおいて上記売買代金の差額を取得することが不当に高い利益を得るということもできない。

加えて,本件全証拠及び弁論の全趣旨によっても,被告Y1において,本件不動産の売主側である原告X1,買主側である原告会社代表者に対し,それぞれ虚偽の理由によりいったん被告会社Aが本件不動産を買い取って本件不動産売買契約の当事者になる旨を述べたことも,それによって売買代金に差額が生じることはない旨の事実と異なる説明をしたことも,認めるに足りない。

【コメント】

本件判旨は、売主買主双方から三為業者・仲介会社に対する損害賠償請求を否定しましたが、1億円あまりで取得した本件不動産を、翌日、1億2600万円で転売する事案です。このような事案では、フラストレーションを感じる売主買主も存在すると思われ(紛争に発展する可能性が高い)、三為業者及びこれに関する仲介業者は注意が必要で、売買の中でなぜ三為業者を介在させる必要があるか、売主買主の理解を得ることが必要でしょう。

なお、本件判旨は太字下線部記載のとおり、本件第二売買契約が売買契約であった事案に関するものですが「中間省略登記運用改善に関する通知」で示されているとおり、これを無名契約とする(従って、担保責任免除特約も有効➡三為業者に有利)場合には、更なる理解を得る必要があると思います。

不動産の相談は村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

投稿者:

重要事項説明Q&A100

2025.09.22

DSC_9790

DSC_9867

以前から何かとお話ししていたかもしれませんが「宅建業法に基づく重要事項説明Q&A100」発刊されました。

弁護士だけでなく不動産業者の方や司法書士の先生も一緒に当事務所にて、

1年以上にわたって定期的に開催していた不動産研究会の成果です。

基本設定が見開き1枚(2頁)の読み切り型になっていて、ちょっとした時間があればどこからでも読んで理解できるように

しています。

書店でご一読頂ければ幸いですし、QRコードで購入申込も可能です。

各種不動産業関係者の方の集まりにでもお呼び頂ければ、この本の「見所」を1時間ほどで解説することも可能です。

宜しくお願い致します。

不動産の相談は村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

投稿者:

不動産コンサルティング業務の留意点②手続要件

2024.06.18

前回は、不動産コンサルティング業務の基本的条件(内容要件)として、独立性・付加価値性について説明しました( https://m2-law.com/blog/13773/ )。

今回は、上記基本的条件を充たすためのスキーム・手続要件について説明します。

1 宅建業法等との関わり

まず、宅建業法等では以下のとおり定められています。

|

宅建業法 (報酬) 第四十六条 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところ(※)による。 2 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。 ※令和元年8月30日 国土交通省告示第493号

ガイドライン(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方) 第34条の2関係 11 不動産取引に関連する他の業務との関係について (中略) 宅地建物取引業者自らが媒介業務以外の関連業務を行う場合には、媒介業務との区分を明確化するため、媒介契約とは別に、業務内容、報酬額等を明らかにした書面等により契約を締結すること。 特に、宅地建物取引業者が不動産コンサルティング業務を行う場合には、媒介業務との区分を明確化するため、あらかじめ契約内容を十分に説明して依頼者の理解を得た上で契約を締結し、成果物は書面で交付等すること。 第46条第1項関係 6 不動産取引に関連する他の業務に係る報酬について 宅地建物取引業者が、「第三十四の二関係11」に従って、媒介業務以外の不動産取引に関連する業務を行う場合には、媒介業務に係る報酬とは別に当該業務に係る報酬を受けることができるが、この場合にも、あらかじめ業務内容に応じた料金設定をするなど、報酬額の明確化を図ること。 |

2 不動産コンサルティング業務(企画提案型)の手続要件

不動産コンサルティング制度検討委員会報告書では、不動産コンサルティング業務の手続要件として次のとおり説明されています。

|

基本的条件を充たすスキームとして次のような要件を充たす必要がある。 ① 不動産コンサルティング業務の受託にあたっては、依頼者に対し、事前に業務の範囲・内容、費用・報酬額の見積書等を提示・説明し、報酬受領に関して依頼者の理解と納得を得ること。 ② 不動産コンサルティング業務を受託するときは、業務委託契約が締結され、かつその契約書には、業務内容及び費用・報酬額が明示されていること。 ③ 不動産コンサルティング業務受託の成果物は、企画提案書等の書面で交付し説明すること。 |

さらに、上記報告書を受け、建設省(当時)は、平成11年9月27日付で下記の内容の事務連絡を都道府県及び関係団体宛に文書でしています。

|

不動産コンサルティングに関し、宅地建物取引業とは別個の業務と判断されるためには、 以下の要件を満たしていることが望ましい。 ①コンサルティング業務の受託に当たり、当該業務の成果に即した宅地建物の売買の媒介等の依頼を前提とするものでない旨、委託者に対し十分説明が行われていること。 ②コンサルティング業務委託契約が書面で締結され、①の旨が契約上明らかであること。 ③業務の成果物が書面で提供されていること。 |

したがって、企画提案型の不動産コンサルティング業務について報酬を得るためには上記の手続要件をみたす必要があります。

3 事業執行の受託について

不動産コンサルティング業務では、企画提案型業務の完了後に事業執行型業務を受託する場合がありますが、その場合について注意する点は以下のとおりです。

(1)企画提案段階

まず、企画提案の段階では当然に上記2の手続要件を満たす必要があり、さらに企画提案段階でのコンサルティング業務をいったん完了、独立させる必要もあります。これらにより、①事業実施の意思決定や実施時期、開発業者・媒介業者などの選定について依頼者の選択幅が広がり、依頼者が自己責任の原則に基づいて主体的に判断できるため、依頼者の利益の保護につながり、②不動産コンサルティング業務の範囲・報酬と宅地建物取引業法上の業務の範囲・報酬との区分が明確になるからです。

(2)事業執行受託段階

事業執行の受託のフローチャートは次のようなものが考えられます。

(出典:不動産コンサルティング制度検討委員会「不動産コンサルティング制度検討委員会報告書 資料編」)

まず、企画提案に基づく事業執行の決定権及び事業執行に係る受託業者・共同事業者の選択権は依頼者にありますので、依頼者にこれらを決断させる必要があります。

そのうえで事業執行に係る契約あるいは共同事業者としての契約を別途締結する必要があります。そして、上記フローチャートにもありますように、事業執行業務には宅建業法の報酬規制を受ける業務も含まれますので、その部分については規制に従う必要があります。それ以外の報酬については個別に合意する必要があります。

4 まとめ

以上が不動産コンサルティング業務について報酬を得るための手続要件になります。なお、不動産コンサルティング業務の報酬額の算定について画一的な基準は設けられていません。しかしながら、不動産コンサルティング制度検討委員会報告書では、業務内容を、それぞれの作業項目に分割し、各作業項目の質・量に応じた費用を積み重ねたものに技術料(ノウハウの付加価値)を付加するコスト・アプローチ法(費用接近法)を採用することが望ましいとされています。

不動産の相談は村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

投稿者:

不動産コンサルティング業務の留意点①内容要件

2024.03.04

宅地建物取引業者に対しては、媒介業務のみならず、不動産コンサルティング業務といって、金融機関、司法書士、土壌汚染調査機関等の不動産取引に関連する他の多くの専門家と協働する中で、消費者の意向を踏まえながら、不動産取引について全体的な流れを分かりやすく説明し、適切な助言を行い、総合的に調整する役割が期待されています。 また、宅地建物取引業者自らも積極的に媒介業務以外の不動産取引に関連する業務の提供に努めることが期待されています。 これらのことは、国土交通省のガイドライン(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)にも明記されています。

他方で、宅地建物取引業者については宅建業法上の制約(報酬制限等)があることから、不動産コンサルティング業務を行う際にはその点について留意し、宅建業法違反とならないように注意する必要があります。

また、宅地建物取引業者だけでなく、宅地建物取引業者ではない事業者が不動産コンサルティング業務を行う場合であっても、その報酬を得るために満たしておくべき要件というものがあります。

そこで、不動産コンサルティング業務を適正に行うために知っておくべき事項について、①内容要件、②手続要件にわけて説明していきます。

今回は、主に①内容要件についてみていきます。

1 不動産コンサルティング業務とは(定義)

まず、そもそも不動産コンサルティング業務とはどういったものかを知っておきましょう。

法令上の定義はありませんが、不動産コンサルティング制度検討委員会報告書では「依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」と定義されます(企画提案型)。また、企画提案された事項の実行についての進捗監理等を依頼者から受託しておこなうことも不動産コンサルティング業務といえます(事業執行型)。

2 不動産コンサルティング業務と宅建業法の関わり

次に、不動産コンサルティング業務と宅建業法との関わりについて知っておきましょう。

ガイドライン(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)では以下のとおり説明されており参考になります。

| 第34条の2関係 11 不動産取引に関連する他の業務との関係について (中略) 宅地建物取引業者自らが媒介業務以外の関連業務を行う場合には、媒介業務との区分を明確化するため、媒介契約とは別に、業務内容、報酬額等を明らかにした書面等により契約を締結すること。 特に、宅地建物取引業者が不動産コンサルティング業務を行う場合には、媒介業務との区分を明確化するため、あらかじめ契約内容を十分に説明して依頼者の理解を得た上で契約を締結し、成果物は書面で交付等すること。 |

上記では媒介業務と媒介業務以外の関連業務(不動産コンサルティング業務含む)を区分する必要性が記載されており、両者の違いを知っておく必要があります。

⑴媒介業務とは

宅建業法は「媒介」の定義を定めていませんが、裁判例からすると、「媒介」とは、契約当事者の委託を受け、両者の間に立って売買、賃貸借等の契約の成立に向けてあっせん尽力する事実行為をいうと解されます。

⑵媒介業務以外の関連業務とは

前述のとおり、「媒介業務以外の関連業務」には不動産コンサルティング業務が含まれますが、その他には、①建物状況調査、②登記に関する権利調査の相談、③土壌汚染調査、④リフォーム相談等が「媒介業務以外の関連業務」として考えられます。

この「媒介業務以外の関連業務」とは、これも宅建業法に定義は定められていませんが、宅地建物取引業者が媒介業務として通常行っていない業務である必要があります。本来の媒介業務を「媒介業務以外の関連業務」とすることはできません。

上記の区別ができないまま媒介報酬とは別に業務報酬を請求すると、超過報酬として宅建業法違反を問われるリスクがあります。

(例1)建物状況調査

例えば、宅建業法34条の2には以下の定めがあります。

| (媒介契約) 第三十四条の二 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 (中略) 四 当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第三十七条第一項第二号の二において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第三十五条第一項第六号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあっせんに関する事項 |

したがって、宅地建物取引業者は、建物が既存の建物であるときは、依頼者に対して建物状況調査を実施する者をあっせんすることができ、これは媒介業務として通常行う業務といえます。したがって、この場合に際に媒介業務以外の関連業務として媒介報酬とは別にあっせん料を請求することはできません。

他方、宅地建物取引業者がみずから建物状況調査を行う場合には媒介報酬とは別に調査報酬を請求できる場合があります。ただし、宅地建物取引業者は、宅建業法35条・47条によって調査業務を負ってもいますので、その範囲を超える特命調査依頼業務でなければ別途報酬を請求することはできません。

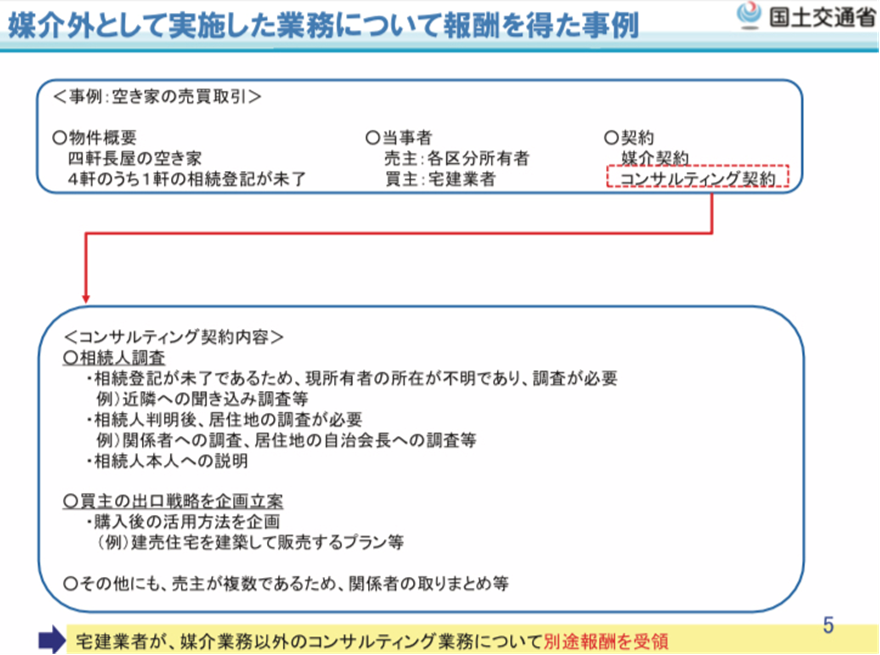

参考までに、企画提案型の不動産コンサルティング業務について「報酬を得た事例」として、国土交通省が紹介したものアップしておきます。

(例2)不動産コンサルティング業務(企画提案型)

(出典:国土交通省「空家の取引に係る宅地建物取引の報酬の額について」)

3 不動産コンサルティング業務の基本的条件(内容要件)

上記以外にも不動産コンサルティング業務について報酬を得るために気を付けておくべき事項があります。特に不動産コンサルティング制度検討委員会報告書では、次のような説明がなされています。

| このような不動産コンサルティング業務について報酬を得るには、その業務の独立性及び報酬受領について社会的認知を得ることが必要であり、上記の業務の定義を踏まえた社会的認知のための基本的条件は以下のとおりと考えられる。 ① 不動産コンサルティング業務は、不動産に係る依頼者の広義の意思決定に係る助言・提言を行う業務として、宅地建物取引業法上の宅地建物取引主任者業務である不動産の売買・交換や売買等の代理・媒介業務から分離・独立したものであること。 ② 不動産開発業務や管理業務などとも業務範囲を異にし、かつ、これらの業務の受託を前提としない固有の業務であること。 ③ 不動産コンサルティング業務は、その成果について依頼者が報酬を支払うに足りる新たな付加価値が認められる内容であること。 |

上記のとおり、不動産コンサルティング業務の基本的条件(内容要件)は、独立性・付加価値性ということになりますが、不動産コンサルティング業務については、冒頭画面で示したとおり、一定水準以上の知識と技能を証明してくれる「公認不動産コンサルティングマスター」という制度があります。試験と実務経験の要件をクリアし、国土交通大臣の登録を受けるものです。

この登録がなされている者は、不動産関連の法令(不動産特定共同事業法etc)において重要な資格が与えられますし、不動産コンサルティング業務の依頼先を選択する目安にもされるなど、多くのメリットがあります。

4 まとめ

以上説明したように、不動産コンサルティング業務を適正に行うためには気を付けておくべき事項が多くあります。また、本稿でも引用しています不動産コンサルティング制度検討委員会報告書では、「幅広い分野にわたる不動産コンサルティング業務領域の中には、弁護士、税理士等の資格士法に基づき、資格士でなければ行うことができない業務領域が含まれることは事実であり、これら資格士の業務領域が含まれる場合には、当該業務は資格士と提携して業務を執行する必要がある」との指摘もあります。

不動産コンサルティング業務は、士業と提携して行っていくのに相応しい業務といえます。

不動産の相談は村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

投稿者:

無免許事業等・名義貸しの禁止

2023.03.07

DSC_0876

宅地建物取引業を行う場合には、宅地建物取引業の免許を受けなければならず(宅建業法2条2号、3条1項)、無免許で宅地建物取引業を営んだり(無免許事業)、免許を受けた宅地建物取引業者が、自己の名義をもって、他人に宅地建物取引業を営ませたりすること(名義貸し)は禁止されています(宅建業法12条1項、13条1項)。令和3年に、無免許事業等の禁止・名義貸しの禁止に関して、最高裁判所の判決(最3小判令和3年6月29日)がありましたので、今回は、その判決について紹介しようと思います。

【事案の概要】

1 X(個人)は、Aと共に、投資用不動産の売買事業(以下、「本件事業」という。)を行うことを計画し、同計画は、Xは、自らを専任の宅地建物取引士として登録する会社への勤務を継続しつつ、その人脈等を活用し、新たに設立する会社での不動産取引を継続的に行うとの内容であった。

宅地建物取引士の資格を有し、かねてから不動産業を行うことを考えていたBが同計画に加わり、Bは本件事業のためにY(株式会社)を設立、Yの専任の宅地建物取引士として登録の上、Yは宅地建物取引業の免許を取得した。

2 Xは、不動産仲介業者から土地建物(以下、「本件不動産」という。)の紹介を受け、本件事業の一環として本件不動産に関する取引(第三者Cから本件不動産をY名義で購入し別の第三者DにY名義で転売して利益を上げる、現実にはCからYに対する売却が平成29年3月に1億3000万円でなされ、YからDに対する売却が同年4月に1億6200万円でなされた。)を行うことにした。しかし、不動産業に関する知識も能力もなく、必要以上に取引リスクを問題視するBに不信感を覚え、本件不動産に係る取引に限りYの名義を使用し、以降、本件事業にB及びYを関与させないようにしようとAと協議し、XY間で以下のとおりの合意(以下、「本件合意」という。)が成立した(争いがあるが、原審である高裁では、以下のとおり、認定された。)。

①本件不動産の購入・売却にはY名義を使用するが、Xが売り先の選定、売買に必要な事務一切を行い、瑕疵担保責任等の責任もすべてXが負担する。

②本件不動産の売却代金はYが取得し、費用をまかなった上で、Xに対する名義貸し料300万円を受領の上、残額をXに交付する。

③本件不動産取引終了後、XYは共同して不動産取引を行わない。

3 Xは、Yに対し、本件合意(YのXに対する業務委託)に基づき、本件不動産の売却代金から費用、名義貸し料等を控除した残額2319万円余りをYに対して請求したところ、Yは分配に納得していないとして、Xに1000万円を支払った。

4 Xは、Yに対し、本件合意に基づき残額1319万円の支払いを求めたところ、逆に、Yは、本件合意は成立しておらず、支払い済みの1000万円は法律上の原因がないものであると主張し、Xに対し不当利得返還請求をした。

今回のケースは、宅地建物取引業の免許を受けていないXが、免許を受けているYの名義を使って投資用不動産の購入と販売という直接取引を行い、その利益を分配する合意に基づいて、XがYに対して分配の請求をした、という事案です。

なお、前提として、宅建業法12条1項、13条1項、79条、2条2号について、解説します。

【宅地建物取引業の意味】

宅地建物取引業法は、以下のとおり、定めています。

12Ⅰ 第3条1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。

13Ⅰ 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。

79 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

② 第12条第1項の規定に違反した者

③ 第13条第1項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者

他方、宅建業法第2条第2号に関係する国土交通省の「宅地建物取引業の解釈・運用の考え方」は、以下のとおりです。

1 「宅地建物取引業」について

(1) 本号にいう「業として行なう」とは、宅地建物の取引を社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行う状態を指すものであり、その判断は次の事項を参考に諸要因を勘案して総合的に行われるものとする。

(2) 判断基準

① 取引の対象者

広く一般の者を対象に取引を行おうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるものは事業性が低い。

(注)特定の関係とは、親族間、隣接する土地所有者等の代替が容易でないものが該当する。

② 取引の目的

利益を目的とするものは事業性が高く、特定の資金需要の充足を目的とするものは事業性が低い。

(注)特定の資金需要の例としては、相続税の納税、住み替えに伴う既存住 宅の処分等利益を得るために行うものではないものがある。

③ 取引対象物件の取得経緯

転売するために取得した物件の取引は事業性が高く、相続又は自ら使用するために取得した物件の取引は事業性が低い。

(注)自ら使用するために取得した物件とは、個人の居住用の住宅、事業者 の事業所、工場、社宅等の宅地建物が該当する。

④ 取引の態様

自ら購入者を募り一般消費者に直接販売しようとするものは事業性が高く、宅地建物取引業者に代理又は媒介を依頼して販売しようとするものは事業性が低い。

⑤ 取引の反復継続性

反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行おうとするものは事業性が低い。

(注)反復継続性は、現在の状況のみならず、過去の行為並びに将来の行為 の予定及びその蓋然性も含めて判断するものとする。 また、1回の販売行為として行われるものであっても、区画割りして行う宅地の販売等複数の者に対して行われるものは反復継続的な取引に該当する。

以上を参考にすると、本件不動産に関する取引は、XY間では1回限りのものでしたが(⑤)、特定の関係が認められる当事者間での取引でもなく(①)、本件事業を行う目的の下(②)、Yが本件不動産を転売するために取得したものであって(③)、他の宅地建物取引業者に代理又は媒介を依頼して販売したものではありません(④)。従って、本件不動産に関する取引は「宅地建物取引業」にあたると考えられますが、何より、高裁までの事実認定では、本件合意は「名義貸し」によるものと認定されています。

以上の【事案の概要】と【宅地建物取引業の意味】を前提とした最高裁の判断は、以下のとおりです。

【判旨】

宅建業法は、業務の適正な運営と宅建取引の公正とを確保するとともに、宅建業の健全な発展を促進し、これにより購入者等の利益の保護等を図ることを目的とし、宅建業を営む者については免許制度を採用し、無免許者が宅建業を営むこと、宅建業者が自己の名義をもって他人に宅建業を営ませることを禁止している。

宅建業者が無免許者にその名義を貸し、無免許者が当該名義を用いて宅建業を営む行為は、宅建業法12条1項、13条1項に違反し、同法の採用する免許制度を潜脱するものであって、反社会性の強いものというべきである。そうすると、無免許者が宅建業を営むために宅建業者との間でするその名義を借りる旨の合意は、同法12条1項、13条1項の趣旨に反し、公序良俗に反するものであり、これと併せて宅建業者の名義を借りてされた取引による利益を分配する旨の合意がされた場合は、当該合意も名義を借りる旨の合意と一体とみるべきであって、公序良俗に反し無効である。

本件合意は、無免許者であるXが宅建業者であるYから名義を借りて本件不動産にかかる取引を行い、これによる利益をXYで分配する旨を含むものであり、Xが本件合意の前後を通じて宅建業を営むことを計画していたことがうかがわれることから、本件合意は上記計画の一環としてされたものとして宅建業法12条1項、13条1項の趣旨に反するものである疑いがある。

以上のように述べて、最高裁判所は、宅建業の免許を受けない者が宅地建物取引業を営むために、免許者の名義を借り、当該名義を借りてなされた取引の利益を分配する旨の合意については、宅建業法が無免許事業及び名義貸しを禁止している趣旨に反する合意であるから、そのような合意は無効であると判断し、原審に差し戻しました。

【注意点】

本件では「名義貸し」があったことが前提になっていますので、最高裁の判断は当然と思われますが、どこまでが名義貸しなのかについては、難しいところがあります。

例えば、宅建業法2条2号は「宅地建物取引業」の定義を「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものという。」としています。つまり、本件のような土地建物の売買だけでなく売買を媒介する行為についても、業として行うものであれば、それは宅地建物取引業にあたる訳です。では、宅建業者が結果報酬(フルコミッション)で動く外注員を使用して不動産の売買や媒介を行った場合、それは名義貸しにあたるのか等については、事案をよく検討してみる必要があります。

以上

不動産業に関する相談は、弁護士法人村上・新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

投稿者:

追い出し条項

2022.12.14

DSC_0203

1 今回は先日下された、いわゆる「追い出し条項」に関する最高裁の判断の解説速報です(最1小判令和4年12月12日、以下「令和4年最高裁判決」といい、そこで問題となった事案を「本件」といいます。)。

2 本件の契約書(以下「本件契約書」といいます。)は、賃貸人と賃借人及び賃借人の保証会社(以下、保証会社といいます。)に関するもので、次のような条項(以下、追い出し条項といいます。)がありました。

即ち「保証会社は、賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り、保証会社が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下、電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から本件建物を相当期間利用していないものと認められ、かつ本件建物を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、これをもって本件建物の明渡しがあったものとみなすことができる。」というものです。保証会社によれば、追い出し条項は、賃貸人と賃借人との契約(以下「原契約」といいます。)が終了していない場合であっても、追い出し条項の適用がある旨を主張しています。

ところが、追い出し条項は、消費者契約法(以下、法といいます。)10条に規定する消費者の利益を一方的に害する消費者契約の条項に当たると主張して、大阪の適格消費者団体(通称KC’s)が、追い出し条項の排除を求めた事案です。ポイント部分は、色付けしています。

ちなみに、法10条は「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他法令中の公の秩序に関しない規定(任意規定)の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則(信義則)に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」と定めています。

3 大阪高裁は、要旨次のとおり判断して、KC’sの請求を棄却していました。即ち、追い出し条項は「①賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠ったこと、②保証会社が合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡が取れない状況にあること、③電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から本件建物を相当期間利用していないものと認められること、④本件建物を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存することという四つの要件(以下「本件4要件」といいます。)を満たすことにより、賃借人が本件建物の使用を終了してその占有権が消滅しているものと認められる場合に、賃借人が明示的に異議を述べない限り、保証会社が本件建物の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定めた条項であり、原契約が継続している場合は、これを終了させる権限を保証会社に付与する趣旨の条項であると解するのが相当である。そうすると、本件4要件を満たす場合、賃借人は、通常、原契約に係る法律関係の解消を希望し、又は予期しているものと考えられ、むしろ、追い出し条項が適用されることにより、本件建物の現実の明渡義務や賃料等の更なる支払義務を免れるという利益を受けるのであるから、本件建物を明け渡したものとみなされる賃借人の不利益は限定的なものにとどまるというべきであって、追い出し条項が信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものということはできない。」としていました。

ところが、令和4年最高裁判決は、大阪高裁判決の判断を是認できないとしました。その理由は、次のとおりです。即ち「追い出し条項には、原契約が終了している場合に限定して適用される条項であることを示す文言はないこと、保証会社が、本件訴訟において、原契約が終了していない場合であっても、追い出し条項の適用がある旨を主張していること等に鑑みると、追い出し条項は、原契約が終了している場合だけでなく、原契約が終了していない場合においても、本件4要件を満たすときは、賃借人が明示的に異議を述べない限り、保証会社が本件建物の明渡しがあったものとみなすことができる旨を定めた条項であると解される。 そして、追い出し条項には原契約を終了させる権限を保証会社に付与する趣旨を含むことをうかがわせる文言は存しないのであるから、追い出し条項について大阪高裁判決の判断した趣旨の条項(賃借人が建物の現実の明渡義務や賃料等の更なる支払義務を免れるという利益を受ける条項)であると解することはできないというべきである。」としました。

4 そして、令和4年最高裁判決は、追い出し条項が法10条に規定する消費者契約の条項に当たるか否かについて検討したところ「ア 保証会社が、原契約が終了していない場合において、追い出し条項に基づいて本件建物の明渡しがあったものとみなしたときは、賃借人は、本件建物に対する使用収益権が消滅していないのに、原契約の当事者でもない保証会社の一存で、その使用収益権が制限されることとなる。そのため、追い出し条項は、この点において、任意規定の適用による場合に比し、消費者である賃借人の権利を制限するものというべきである。 そして、このようなときには、賃借人は、本件建物に対する使用収益権が一方的に制限されることになる上、本件建物の明渡義務を負っていないにもかかわらず、 賃貸人が賃借人に対して本件建物の明渡請求権を有し、これが法律に定める手続によることなく実現されたのと同様の状態に置かれるのであって、著しく不当というべきである。」としました。

確かに、本件4要件のうち、要件④(建物を再占有しない賃借人の意思が客観的に看取できる場合)に、賃借人には異議を述べる機会があることを加味すると、それが「一方的に消費者の利益を害する」といえるかが問題になるところ、令和4年最高裁判決は、要件④については「内容が一義的に明らかでないため、賃借人は、いかなる場合に追い出し条項の適用があるのかを的確に判断することができず、不利益を被るおそれがある。」としました。また、賃借人が異議を述べる機会が確保されているわけではないから、賃借人の不利益を回避する手段として十分でない。」としました。

その結果として、令和4年最高裁判決は、追い出し条項は「消費者である賃借人と事業者である保証会社の各利益の間に看過し得ない不均衡をもたらし、当事者間の衡平を害するものであるから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるとい うべきである。」として、KC’sの主張を認めました。

投稿者:

土地法制改正⑦不動産登記法

2022.05.30

DSC_4644

1 相続登記の申請義務化等

(1)改正の経緯

相続登記の申請が義務とされていないことや、また、費用や手間をかけてまで登記申請したくないと考える場合も少なくないことが、相続登記未了の原因となり、結果として、所有者不明土地発生の最大の温床となっていました。そこで、相続登記申請の義務化とその義務履行を簡易にできる制度について、不動産登記法が改正されました(以下、改正不動産登記法を、単に新法といいます。)。

なお、これらの点に関する新法施行日は、令和6年4月1日になっています。

(2)相続登記の申請義務化

ア 義務内容

相続(特定財産承継遺言による場合を含むとされています。なお、特定財産承継遺言については、https://kawanishiikeda-law.jp/blog/2000/ をご覧ください。)や遺贈によって不動産を取得した相続人に対し、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(新法76条の2)。

さらに、例えば、上記登記が遺産分割前の暫定的な法定相続分に基づく共同相続登記等である場合において、その後に遺産分割が成立したときには、その内容を踏まえた登記申請をすることも義務付けられています(新法76条の2-2項)。

イ 過料の制裁

正当な理由がないのに相続登記申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処されます(新法164条1項)。この「正当な理由」の具体的な内容は、後日、通達等であらかじめ明確化される予定です。過料を科する際の具体的手続についても、事前に義務の履行を催告することを必要とする等、後日同様に、省令等で明確に規定される予定となっています。

(3)義務履行の簡易化

①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、上記(2)の相続登記申請義務を履行したものとみなしてもらえます(新法76条の3)。

申出をした相続人の氏名・住所等が職権で登記に付記され、これを「相続人申告登記」と呼ぶことになります。「相続人申告登記」は、単独申出可、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要、資料収集の負担の軽減という3つの点で簡易な方法といえます。また、令和4年度税制改正の大綱では、相続人申告登記を非課税とする方針がとられています。

(4)経過措置

施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生していたケースについても、相続登記の申請義務は課されます。ただし、申請義務の履行期間については、施行日か要件を充足した日のいずれか遅い日から3年間として起算されます(令和6年3月31日までに発生した相続でいえば、令和9年3月31日までに申請義務を履行すべきことになります。)。

2 所有不動産記録証明制度の創設

(1)改正の経緯

相続が発生した場合にその相続人が被相続人所有名義の不動産を名寄せして知ることができる制度があれば、相続財産調査の煩雑さを軽減でき、ひいては相続登記未了の予防につながると考えられました。そこで、登記官において、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新設されました(新法119条の2)。これを「所有不動産記録証明制度」と呼び、かかる制度による証明書を「所有不動産記録証明書」といいます。

なお、これらの点に関する新法施行日は、本ブログをアップした現時点では決まっていませんが、新法公布日から概ね5年とされていますので、令和8年4月1日頃と予想されます。

(2)交付請求可能者

所有不動産記録証明書の交付請求が可能な者は、以下のとおりです。

ア 新法119条の2-1項によれば「何人も…交付を請求することができる」とされているので「自らが所有権の登記名義人として記録されている者」だけでなく「所有権の登記名義人として記録されている不動産がない者」も、請求が可能です。この場合には、該当する不動産の記録がない旨の証明書が交付されます。

イ 相続人その他の一般承継人(新法119条の2-2項)。

3 住所変更登記等の申請の義務化

所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務付けられ(新法76条の5)、「正当な理由」がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の過料に処されます(新法164条2項)。この「正当な理由」の具体的な内容は通達等で、過料を科す手続は省令等で明確にされる予定です。

上記変更登記は、登記官が職権ですることも可能で、その場合自然人に対しては法務局からの意思確認がなされる手続となっています。

なお、これらの点に関する新法施行日は、本ブログをアップした現時点では決まっていませんが、新法公布日から概ね5年とされていますので、令和8年4月1日頃と予想されます。

そして、住所変更登記申請の義務化についても、義務履行期間の起算日に関して経過措置が設けられ、施行日か要件を充足した日のいずれか遅い日から2年間として起算されます(令和8年3月31日までに発生した住所変更でいえば、令和10年3月31日までに申請義務を履行すべきことになります。)。

4 その他の登記手続の簡略化

(1)遺贈を原因とする所有権移転登記

従来:登記権利者(受遺者)と登記義務者(被相続人の全相続人又は遺言執行者)との共同申請

新法:相続人が受遺者である場合に限り、登記権利者である受遺者による単独申請が可能(新法63条3項)。例えば、遺贈によって共同相続人ABCの中の一部の者であるABの共有とされた不動産について、Aが単独でAB共有名義とする登記を申請することも実務上可能と考えられています(部会資料57・9頁)。

(2)法定相続分での相続登記後に、①遺産の分割の協議又は審判若しくは調停、②他の相続人の相続放棄、③特定財産承継遺言、④相続人が受遺者である遺贈による、所有権の取得に関する登記申請をする場合

従来:登記権利者と登記義務者の共同申請

新法:単独申請による更正登記が可能

これらの点に関する新法施行日は、本ブログをアップした現時点では決まっていませんが、新法公布日から概ね2年とされていますので、令和5年4月1日頃と予想されます。

不動産の相談は弁護士法人村上・新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

投稿者:

空家対策特別措置法

2022.04.26

DSC_4179

1 はじめに

土地法制改正の連載中ですが、所有者不明土地管理制度の解説をしたことから( https://m2-law.com/blog/4734/ )、これと関連する空家等対策特別措置法(以下「特別措置法」乃至は単に「法」ということがあります。)について解説します。ちなみに、写真は、村上の故郷の福知山で行われたかかる特別措置法に基づく代執行がされた建物です。ネット情報ですが、特別措置法については福知山という地名を見聞きすることが多く、福知山市が頑張っているように思います。

2 制定理由

空家は、適切な管理が行われず、防災、衛生及び景観を害するなど、特に地域住民の生活環境に悪影響を与えることがあります。そこで、空家に関する問題に対処し、地域住民の生命・身体・財産の保護及び生活環境の保全するとともに、空家等の活用を促進することを目的として、空家等対策特別措置法が制定されました(法1条)。

3 空家の種類

空家対策特別措置法は、空家について、「空家等」と「特定空家等」という2つの定義を置いています。おおまかにいうと、「空家等」という大きな括りの中で特に問題があるものが「特定空家等」に当たるという建付けになっています。

特定空家等に当たると、後述のとおり、指導、勧告や行政代執行の対象となり得る点が重要です。

具体的には、空家等については、「この法律において『空家等』とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。」(法2条1項)と規定されています。

また、特定空家等については、「この法律において『特定空家等』とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。」(同条2項)と規定されています。

4 制度概要

それでは、空家対策特措法は、どのような内容となっているのでしょうか。

(1)基本指針・計画の策定等

まず、国や公共団体に対しては、国が空家等に関する施策の基本指針を定めること(法5条)、市町村は国の指針に則した空家等対策計画を定めることができる旨(法6条)及び協議会を設置が可能であること(法7条)を規定しています。また、都道府県は、市町村が講ずる措置に対する助言や市町村相互の連絡調整等の必要な措置を行うように努めるものとされています(法8条)。

このように、国や地方公共団体が相互に連携して空家問題に取り組むべきであることが定められているといえるでしょう。

(2)空家等についての情報収集等

外観上危険と認められる空家等に対する情報収集のための立入り(法9条)や所有者等の把握のために固定資産税情報の内部利用(法10条)が可能であることなどが規定されています。また、市町村長が、空家等の所有者に対し、管理のための情報提供や助言などができることも定められています(法12条)。

(3)空家等及び跡地の活用・財政上の措置及び税制上の措置等

空家等の跡地の活用(法13条)や財政上の措置及び税制上の措置等(法15条)に関する規定も設けられています。財政上の措置及び税制条の措置については、以下の7で詳しく解説します。

(4)特定空家等に対する措置

空家等のうち、特定空家等については、市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採についての助言又は指導、勧告、命令が可能とされています(法14条1項乃至3項)。さらに、命令を受けたにもかかわらず対象者が必要な措置を取らない場合には、行政代執行により強制的な実現が可能と規定されています(同条9項)。また、そもそも命令の対象者が確知できない場合には、通常の代執行の手続きより簡略な略式代執行により必要な措置の実現が可能とされています(同条10項)。

また、上記のうち、「勧告」に従わなかった場合には固定資産税等の住宅用地特例の例外除外(地方税法349条の3の2第1項括弧書)、「命令」に従わなかった場合には50万円以下の過料の制裁(法16条1項)も規定されています。

5 空家等対策特措法の施行後の状況

空家等対策特措法は、平成27年2月26日に施行されました。現時点(令和4年)では、同法施行から既に5年以上が経過しています。令和3年2月4日に国土交通省から「空家対策特措法について」という資料が公開されており、同資料4頁以下に空家対策特措法の施行後の状況が記載されています。ここでは、同資料に基づき、空家対策特措法の施行後の状況を紹介します。詳細な数字については上記資料もご参照ください( 001385948.pdf (mlit.go.jp ) 。

まず、空家等対策計画についてみると、約7割の市区町村で空家等対策計画が既に策定され、かつ、今後策定する予定がある市区町村も約2割に上ります。同法に基づく行政代執行や略式代執行についても、令和2年3月31日時点で、それぞれ69件及び191件の実施件数があります。

市区町村の取組みにより除去等がされた特定空家等は、上記の代執行等の件数も併せて、1万1887物件にも上ります。もっとも、特定空家等は、市区町村が把握しているだけでも、まだ1万7636物件も残存しています。そのため、今後も、空家問題への取組みは続くものと思われます。

6 所有者不明建物・管理不全建物管理制度との関係

空家対策特措法が施行され、同法に基づく取組みも着実に増加してきました。もっとも、以前ブログで解説した通り、土地法制改正により、その中で所有者不明建物・管理不全建物管理制度が創設されています。特定空家等についても、所有者不明建物管理制度等の要件が満たされれば、この管理制度の利用(併用)も考えられるところです。

例えば、特定空家等かつ所有者不明建物を除却する場合、市町村長は、略式代執行の方法によることも考えられます。

しかし、略式代執行の要件充足性を判断することは困難であるとともに、代執行費用の予算措置が必要で、事後的に代執行費用を回収することも困難です。そのため、法的には略式代執行の方法によることができるとしても、現実には、略式代執行を行うことが難しい場合もあり得ます。

これに対し、所有者不明建物管理制度を利用した場合には、建物の管理は管理人が行うこととなり、また、一定の予納金が必要であるものの、建物の売却により予納金が回収できる場合もあり得るなどのメリットがあります。また、管理人が選任されると、この管理人は、同時に空家対策特別措置法3条にいう「管理者」に該当すると解されます。そのため、市町村長は、管理人に対し、空家対策特別措置法に規定された指導等の各種の権限行使も可能となると考えられます。もっとも、所有者不明建物管理制度は、「利害関係人」が申し立てなければなりません(民法264条の14第1項)。当該空家の隣人等は「利害関係人」に当たると考えられますが、公共団体の長が「利害関係人」に当たるかどうかは議論があったことから、所有者不明土地利用円滑化特措法新38条2項で、公共団体の長も「利害関係人」にあたるとされました(ただし、令和5年4月1日施行)。

このように、所有者不明土地関係法改正で制定された制度と空家対策特措法に基づく制度のいずれを利用するか、あるいはこれらの制度を組み合わせて利用するかは、事案に応じて具体的に検討する必要があるといえます。

7 財政上の措置及び税制上の措置(法15条関係)

(1)財政上の措置

空家の放置で税金が6倍になることがあります。

住宅用地については、固定資産税と都市計画税の課税標準の特例(地方税法349条の3の2、702条の3)があり、例えば、小規模住宅用地については特例で固定資産税の課税標準が6分の1になっています。しかし、空家を適切に管理せずに放置し続けると特定空家(法2条2項)と判断されることがあり、状態改善するよう助言・指導、勧告をされることで、上記の特例の適用対象外となってしまいます(地方税法349条の3の2)。

イ 相続した空家等の譲渡の所得税について

相続した空家の譲渡(平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間の譲渡で、当該相続の開始があつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたもの)では、譲渡所得から3,000万円を特別控除されることがあります(租税特別措置法35条3項)。ただ、この特別控除の特例を受けるための要件は多く、ご自身の譲渡が充たしているか確認する必要があります。

まず、①家屋と敷地の両方を相続②その家屋が昭和56年5月31日以前に建築③売却先が第三者(配偶者や親族、同族会社等でない)④売却金額が1億円以下であることが必要です。家屋又は家屋と敷地の売却をする場合は、⑤家屋が相続開始時から売却時まで空き家であった(相続人等の居住の用等に供されていない)⑥売却時に耐震性があることが必要ですし、相続した居住用家屋を取り壊した後その敷地の用に供されていた土地等の売却をする場合も、⑤と同じようなことが求められます。

以上

不動産の相談は弁護士法人村上・新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

投稿者:

土地法制改正⑥所有者不明土地管理制度等

2022.04.09

DSC_4008

1 はじめに

土地法制改正①総論(https://m2-law.com/blog/4048/)でも触れましたが、所有者不明土地問題の一つの側面として、所有者不明土地が管理不全状態になりやすいという問題があります。

今回ご紹介する「所有者不明」「土地等」管理制度・「管理不全」「土地等」管理制度(民法264条の2以下及び264条の9以下)は、こうした問題に対処しようとする制度です。

以下では、所有者不明土地管理制度に重点を置いて解説を行い、その他の制度については簡単に解説を行うこととします。

これらの制度の施行は、令和5年4月1日からです。

2 所有者不明「土地」・「建物」管理制度

財産の管理に関する制度としては、これまでも、不在者管理制度(民法25条1項)や相続財産管理(民法952条)がありました。しかし、これらの制度では、不在者等の財産の全てが管理の対象になり、管理費用が高額になるという問題があります。

今回創設された所有者不明土地等管理制度等の特徴は、従前の不在者や被相続人といった「人」に着目した管理と異なり、所有者不明土地等という「物」に着目した管理を可能とするところにあります。

(1)所有者不明「土地」管理制度

まず、所有者不明土地管理制度について解説します。

ア 具体例

所有者不明土地管理制度の利用が検討される例としては、隣地が管理不全状態で草木が生い茂ったり、工作物が倒壊し又は倒壊の危険が生じているなどして、自己所有地に妨害状態が生じ又は生じるおそれがあるといった場合が考えられます。

このような場合、当該土地の所有者は、隣地の所有者に対し、妨害状態の排除や予防を請求することが出来ます。

しかし、そもそも隣地の所有者が不明であれば、このような請求をする相手方が不明であり、所有者が対応に窮する可能性があります。

このような場合には、甲土地の所有者は、所有者不明土地管理制度を利用し、選任された所有者不明土地管理人に対し、妨害排除や予防を請求することができるようになります。

イ 要件等

では、どのような場合に、所有者不明土地管理制度を利用できるのでしょうか。

まず、対象土地について、「所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない」ことが必要です(民法264条の2第1項)。所有者が誰かわからない場合だけでなく、所有者がどこにいるかわからない場合も含まれます。

そして、この制度を利用できるのは、「利害関係人」(同項)及び「国の行政機関の長又は地方公共団体の長」(所有者不明土地利用円滑化特措法新38条2項・施行日は同じく令和5年4月1日)です。「利害関係人」についてみると、どのような人が「利害関係人」当たるかは法律には明記されていないのですが、例えば単なる隣人は「利害関係人」含まれないものの、隣地の管理不全状態により悪影響を被っている者は「利害関係人」当たると考えられています。

上記の「利害関係人」等は、裁判所に対し、所有者不明土地管理命令の申立を行います。そして、裁判所は、「必要があると認めるとき」には、所有者不明土地管理命令を発令し、所有者不明土地管理人が選任します(民法264条の2第1項、4項)。この必要性についてですが、必要性がないと考えられる場合の例としては、不在者管理など他の財産管理制度が既に利用されている場合が考えられます。

なお、管理費用については、当該土地の所有者が負担するのが原則です(民法264条の7第2項)。しかし、予納金が必要な場合もあるとされています(民法267条の7第1項参照)。

ウ 効果

このようにして、所有者不明土地管理人が選任されると、当該土地等の管理処分権は、所有者不明土地管理人にのみ帰属することになります(民法264条の3第1項)。

所有者不明土地管理命令の効力は、当該土地と土地上の一定の動産などに及び(民法264条の2第2項)、所有者不明土地管理人は、これらの物の保存行為や対象財産の性質を変えない範囲における利用・改良行為をすることができます(民法264条の3第2項各号)。

また、所有者不明土地管理人は、裁判所の許可を得れば、当該所有者不明土地の所有者の同意がなくても、対象土地を売却することが出来ます(民法264条の3第2項柱書本文)。そのため、民間事業や公共事業に際して所有者不明土地を買受けを希望する者(このような者も前記「利害関係人」に当たり得ます。)が同制度の申立てを行い、管理人から買受けることによって、土地利用の活性化にもつながると期待されているのです。

(2)所有者不明「建物」管理制度

以上のような所有者不明土地管理制度とは別に、今回の改正では、建物についての所有者不明建物管理制度(民法264条の8)も定められました。

建物についての管理制度を創設しなくても、「土地の管理制度の効力を建物に及ぼせばよいのではないか」と考えられるかもしれません。

しかし、土地と建物は別個の物とされているため、土地と建物の所有者が異なる場合があります。その場合に同一の管理人が、土地と建物の双方とも管理するとすれば、利益相反のおそれがあるのです。例えば、土地上の家屋が老朽化している場合、土地の所有者からみれば建物の解体が利益になりますが、家屋の所有者からすれば建物の存続が利益になります。

そのため、今回の改正では、土地と建物のそれぞれについて管理制度が創設され、それぞれ規定が整備されることとなったのです。

もっとも、土地と建物の双方の所有者が同一の場合には、利益相反のおそれがないことから、土地と建物について同一の管理人が専任される場合も多いと思われます。

3 「管理不全」土地・建物管理制度

以上のような所有者不明土地・建物管理制度が創設されたのですが、不動産の管理不全状態は、所有者が不明である場合にのみ生じるわけではありません。例えば、所有者が誰かが判明し、かつ、どこにいるかがわかったとしても、遠方に暮らしている等の理由により、土地等を管理する意思が希薄であるという場合も考えられます。

このような場合に対処するため、今回の改正では、管理不全土地等管理制度(民法264条の9及び民法264条の14)も創設されました。

管理不全土地等管理命令の発令要件は、①対象土地又は建物の所有者による管理が不適当なことによって「他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある」こと、②「利害関係人」による申立て及び③「必要があると認め」られることです(民法264条の9第1項、民法264条の14第1項)。

管理不全土地等管理命令が発令されると、管理人は、当該対象土地等につき、保存行為等をすることができます(民法264条の10)。

もっとも、所有者不明土地等管理命令と異なり、管理不全土地等管理管理人は、所有者の同意なく、当該土地等を処分することはできません(民法264条の10第3項)。

4 所有者不明土地等管理制度と管理不全土地等管理制度

ここまでの解説で、所有者不明土地等管理制度(要件は「所有者不明等」です。)と管理不全土地等管理制度(要件は「管理不適当」です。)のどちらの要件もみたす場合にはどうなるのかという疑問を持たれるかもしれません。

すなわち、所有者不明であるがゆえに管理不全状態となっている土地・建物については、どちらの制度を使えばよいのかという問題です。

法律上は、どちらの制度を利用することも可能です。もっとも、所有者不明土地等管理制度の方が、所有者の同意なく、裁判所の許可のみで、土地等を処分できる点で管理人の権限が大きいと考えられます。

そのため、両制度の双方の要件を満たす場合には、所有者不明土地等管理制度を利用する方がよいと思われます。

5 まとめ

今回は、所有者不明土地等管理制度・管理不全土地等管理制度について、所有者不明土地管理制度を中心に解説をしました。もっとも、ブログ記事の性質上解説を省略した箇所もあります。

土地・建物の管理については、本文でも言及した相続財産管理制度など、利用可能な制度が複数存在することもあります。具体的にどの制度を利用するべきかは、それぞれの制度の特色やメリット・デメリットを踏まえたうえで検討する必要があります。

以上

不動産の相談は村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

投稿者:

土地法制改正⑤相続土地国家帰属制度

2022.03.25

1 はじめに

今回は、所有者不明土地関連法の一つとして制定された「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」について解説します(以下「法」と言います。)また、この法に基づく制度を「相続土地国庫帰属制度」といいます。なお、法の施行は、令和5年4月27日からです(「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行期日を定める政令」(令和3年12月14日閣議決定))。

2 制度の概要及び制定理由

(1)制度概要

今回創設された相続土地国庫帰属制度は、相続により取得した土地を手放し、国庫に帰属させるための制度です。相続財産等を手放す仕組みとしては、相続放棄(民法939条)も考えられるところです。しかし、今回創設された相続土地国庫帰属制度は、相続放棄と比較すると、その土地のみを手放すことができるという点に特色があります。すなわち、相続放棄をすると初めから相続人とならなかったものとみなされるため、被相続人の財産の全てを取得することができません。しかし、相続土地国庫帰属制度では、取得した財産のうちで当該土地だけを手放すことができるのです。

(2)制定理由

以上のように「土地を手放すための制度」として創設された相続土地国庫帰属制度ですが、なぜこの制度が作られたのでしょうか。

その理由は、主に次の2つです。

ア 土地を手放したいと考える人の増加

まず、1つめとしては、土地を手放したいと考える人が増加していることです。

例えば、既に地元を離れて生活している場合、相続によって地元の土地を取得したとしても今後活用することが見込めなければ、土地所有者としての管理の負担ばかりがかかるということもあります。このような場合には、土地を手放すニーズがあります。

イ 所有者不明土地及び管理不全土地の発生予防

次に、所有者不明土地や管理不全土地の発生予防という理由があげられます。法1条にも、「所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的とする」と明記されているところです。

総論( https://m2-law.com/blog/4048/ )の記事でも述べましたが、所有者不明土地問題の解決のためにアプローチとして、発生予防の視点と利用円滑化の視点が必要です。欲しくもない土地を手放せずに所有し続ける場合について考えると、例えばそのような土地について相続登記をしようとは考えないでしょうし(相続登記がされないことは所有者不明土地の発生原因の一つです。)また、管理も積極的に行いたいとは考えないでしょう。その土地が放置されたまま、さらに相続が繰り返されると、所有者不明土地が発生してしまうことになります。

相続人が土地を手放すことができれば、このような事態を回避することができることになります。

3 要件

では、相続等により取得した土地であればどのような場合でも相続土地国庫帰属制度を使うことができるかといえば、そうではありません。この制度を使うためには、以下の要件を満たす必要があります。

(1)主体に関する要件

まず、「誰が」この国庫帰属制度を利用できるのかという点についてみていきます。

この制度を利用できるのは、原則として、相続又は遺贈により土地所有権の全部又は一部を取得した者です(法2条1項)。

(2)土地に関する要件

次に、「どのような土地」であれば、相続土地国庫帰属制度が使えるのかについてみていきます。

法には、この制度を利用できるための土地の要件として、

①土地上に建物がないこと

②担保権・用益物権が設定されてないこと

③通路など他人による使用が予定されている土地でないこと

④土壌汚染がないこと

⑤境界が不明でなく、所有権の存否、帰属又は範囲の争いがないこ

と

⑥管理・処分に過分の費用・労力を要するような崖地でないこと

⑦通常の管理・処分を阻害するような工作物、車両又は樹木等がな

いこと

⑧通常の管理・処分を阻害するような埋設物がないこと

⑨隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常

の管理又は処分をすることができない土地として政令で定める

もの

⑩その他管理・処分に過分の費用・労力を要しないこと

の10個の要件が定められています(法2条3項、5条1項)。

したがって、相続土地国庫帰属制度を使うためには、当該土地が、上記10個の要件を満たしている必要があります。

4 手続き

それでは、実際には、どのような手続きにより相続土地国庫帰属制度を利用できるのでしょうか。

この制度により土地を手放すための手続きの流れは、①承認申請(法3条)→②法務大臣(法務局)による審査(法5条)→③負担金の納付となっています(法10条)。

負担金というものが出てきました。実は、相続土地国庫帰属制度を利用して土地を手放すのは無料ではないのです。負担金の額は、10年分の土地管理費相当額とされています。負担金の具体的な額や計算方法については、今後政令で定められることとなりますが、目安として、現在の国有地の管理費用が参考になります。

国有地の標準的な管理費用10年分の額は、粗放的な管理で足りる原野で約20万円、市街地の宅地 (200㎡) で約80万円となっています。

したがって、上記負担金の額を考えるにあたっても、この額が一応の目安になると思われます。

また、上記①の承認申請時に、審査手数料も必要となります。

5 まとめ

今回は、新しく制定された相続土地国庫帰属制度につき解説しました。相続土地国庫帰属には、管理に手間のかかる土地を手放し、管理等の負担から解放されるというメリットがあります。しかし、予納金等の費用もかかるなど、全くデメリットがないとはいえないところです。

国相続土地国庫帰属制度は新しい制度で、要件等についてまだまだ様々な議論があるところです。そのため、今後の利用状況が注目されています。実際にこの制度を利用するかどうかを考えるにあたっては、今後の運用状況も参考にしつつ、メリット・デメリット等を考慮して検討する必要があります。

以上

不動産の相談は村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

投稿者:

ARTICLE

-

不動産

-

事業再生法人破産

-

企業法務

-

新着情報

SEARCH

ARCHIVE