- HOME

- 不動産

第三者のためにする契約(三為・さんため)

2026.01.15

DSC_0223

1 第三者のためにする契約とは

(1)民法の規定

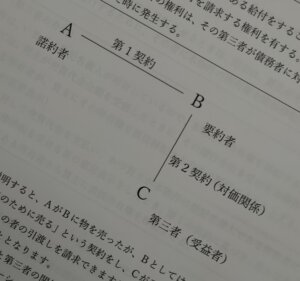

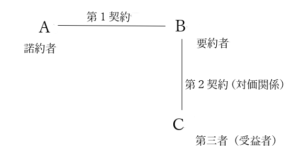

第三者のためにする契約(以下、三為契約といいます。)とは、契約の当事者(下図でいえばAとB)が、自己の名において締結した契約により、直接第三者(下図でいえばC)に権利を取得させる契約をいいます。 三為契約について、民法は、以下のとおり定めています。

|

民法第537条(第三者のためにする契約) (2)略 |

図

例えば、上記図で説明すると、AがBに物を売ったが、Bとしては、Cに与えたいという場合に、AB間で「Cのために売る」という契約をし、Cが受益の意思表示をすれば、Cは、直接Aに対して、そのものの引渡しを請求できますし、また、ものの所有権自体は、AからCに直接移転することとなります。

上記の関係のうち、要約者と第三者の関係、つまりBとCの関係を、対価関係といいます。対価関係は様々なバリエーションがありますが、それ自体は、AB間の契約内容となるものではありません。

(2)ひな形

三為契約は、通常の不動産売買契約書に特記条項を加える形で交わされることが多く、以下のような条項を置くことが多いです。

第1契約

|

第1条(所有権の移転先・移転時期) 本契約の定めにかかわらず、本物件の所有権は、買主が指定する第三者(買主自身を指定する場合を含む)に直接移転する。その所有権は、買主が第三者を指定し、第三者が売主に対して受益の意思表示をし、買主が売主に対して売買代金を支払ったときに移転する。 第2条(所有権留保) 本契約の定めにかかわらず、買主は、売主に対し、売買代金全額を支払ったとしても、買主が買主自身を本物件の所有権の移転先に改めて書面をもって指定しない限り、買主に本物件の所有権は移転しないものとする。 第3条(受益の意思表示の受領委託) 売主は移転先に指定された者が売主に対してする「本物件の所有権の移転を受ける旨の意思表示」の受領権限を買主に与える。 第4条(買主の移転債務の履行引き受け) 買主以外の者に本物件の所有権を移転させるときは、売主は、買主がその者に対して負う所有権の移転債務を履行するために、その者に本物件の所有権を直接移転するものとする。 |

第2契約

|

第1条(第三者の弁済) 本物件は、いまだに登記名義人が所有しているので、本物件の所有権を移転する売主の義務については、売主が売買代金全額を受領したときに、その履行を引き受けた本物件の登記名義人である所有者が、買主にその所有権を直接移転する方法で履行することとする。 第2条(受益の意思表示) 買主が売主に対して売買代金を支払い、かつ買主が本物件の登記名義人である所有者に対し本物件の所有権移転を受ける旨の意思表示をしたとき、第1の契約に基づき、売主は本物件の登記名義人である所有者から買主に直接所有権を移転させる。 |

2 何故、三為契約なのか?

ところで、ABCの三者が、A→B→Cと不動産を順次売却する契約を締結した場合、A→Bへの所有権移転登記手続と、B→Cへの所有権移転登記手続の2回の手続きが必要となります。ただ、かつては、登記費用の節約等のため、事実上、A→Cへ直接所有権移転登記手続をすることがありました(中間省略登記)。

このようなことが事実上可能だったのは、申請書副本制度があったからです。この申請書副本制度は、平成17年の不動産登記法改正により廃止され、現在では、登記識別情報が導入されています。これにより、登記手続の申請と併せて、登記識別情報の提供が必須になりましたので、中間省略登記もできないこととなりました。

上記の中間省略登記の問題は、実体法的な所有権移転が2回あるのに、これが適切に登記に反映できないという点でした。

ところが、ABCの三者間で、AB間で不動産の売買をし、かつ、AからCに直接所有権を移転させるという第三者のためにする契約を締結する場合には、実体法的な所有権移転自体も、AからCに直接移転します(なお、同様の観点は買主たる地位の移転の場合も同様。)。

そこで、この場合には、AからCへの直接移転登記をするような不動産取引が可能かどうかという点が国において議論されたのですが、①第2契約が売買契約なのか無名契約なのか、②第2契約が無名契約であればBが宅建業者でも、宅建業法の規制が及ばず、Cに不利益が生じないか及び③第2契約が売買契約であるとすれば、他人物売買であり宅建業法33条の2と抵触しないか等が問題となりました。

これらについては、内閣、法務省、国土交通省で協議が重ねられ、最終的には、直接移転登記ができる場合があるとする方向で、内閣府・規制改革会議から答申がされ、日本司法書士連合会から司法書士会宛の追補通知(平成19年5月30日)や国交省において宅建業法施行規則の改正などがされました。

宅建業法施行規則の概要としては、宅建業法では原則として他人物売買が禁止されているところ(宅建業法33条の2)、例外的に許される場合が施行規則で定められており(同法1号、宅建業法施行規則15条の6)、その施行規則に第三者のためにする契約が締結されている場合が追加されたのです。以下条文を引用しておきます。

また、実務上の留意として、不動産業界団体の長宛にも通知(「いわゆる「中間省略登記」に係る不動産取引の運用改善について」平成19年7月10日付、以下、中間省略登記の運用改善に関する通知といいます。)がされています。

|

(法第三十三条の二第一号の国土交通省令・内閣府令で定めるとき) |

|

総動第19号 平成19年7月10日 各業界団体の長 殿

国土交通省総合政策局不動産業課長 いわゆる「中間省略登記」に係る不動産取引の運用改善について

標記に関し、平成19年5月30日に規制改革会議において決定された『規制改革推進のための第1次答申』を踏まえ、今般、別添1の通り『規制改革推進のための3か年計画』が平成19年6月22日に閣議決定されたところである。 これを踏まえ、宅地建物取引業法の適用関係に関し、下記事項について、貴団体加盟の業者に対する周知及び指導を行われたい。

記

甲(売主等)、乙(転売者等)、丙(買主等)の三者が宅地又は建物の売買等に関与する場合において、実体上、所有権が甲から丙に直接移転し、中間者乙を経由しないことになる類型の契約である「第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転」又は「買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転」については、乙が宅地建物取引業者で丙が一般消費者であるとき、契約形態の違いに応じ、宅地建物取引業法の適用関係について次の点に留意すること。

1.甲乙間の契約を第三者のためにする契約とし、かつ、乙丙間の契約を他人物の売買契約とする場合において、乙が他人物の所有権の移転を実質的に支配していることが客観的に明らかである場合には宅地建物取引業法第33条の2の規定の適用が除外されることとなるよう、別添2の通り、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第15条の6の規定を改正したこと(平成19年7月10日公布・施行)。

2.乙丙間において買主の地位の譲渡を行う場合、又は甲乙間の契約を第三者のためにする契約とし乙丙間の契約を無名契約とする場合は、乙丙間の契約は民法上の典型契約たる宅地建物の売買契約とは異なるため、乙が宅地建物取引業者であっても売買契約に関する宅地建物取引業法の規律を受けない。 一方、この場合には、乙丙間の契約について乙に重要事項説明や瑕疵担保責任の特例等の宅地建物取引業法上の規制が及ばず、また、不適切な行為があった場合に宅地建物取引業法違反の監督処分を行えないため、丙は消費者保護上不安定な地位にあることから、そのような契約形式による場合には、宅地建物取引業者乙に宅地建物取引業法上の重要事項説明や瑕疵担保責任の特例等の規制が及ばないことや、瑕疵担保責任については個別の合意に基づく特約によることなど、丙が自らの法的地位を十分に理解した上で行うことが前提となる。 このため、丙との間に契約当事者である乙は、そのような無名契約の前提について、丙に対して十分な説明を行った上で、両当事者の意思の合致のもとで契約を締結する必要があることに留意すること。 |

3 第三者のためにする契約方式での売買差益を不当に取得したかどうかが争われた事例(東京地裁令和4年1月25日判決)

【事案】

売買契約の売主(X1~4)・買主(X5)双方が、三為業者(被告会社A)と仲介会社(被告会社B)を訴えた事案。

原告らが,宅地建物取引業者である被告会社A,被告会社B及び被告会社Aの代表者である被告Y1に対し,原告らの間の不動産売買に関し,被告会社Aが売買の当事者となり,被告会社Bが仲介業者となったことにつき,宅地建物取引業法46条1項,2項,同法31条1項に反するとして,共同不法行為(民法719条1項,同法709条,会社法350条)に基づき,損害賠償金等の支払を求めた事案。

原告売主は,令和元年8月29日付けで,本件不動産を代金1億0050万円で被告会社Aに売る売買契約を締結した。(甲3。以下「本件第一売買契約」という。)。

被告会社Aは,同月30日付けで,本件土地を原告買主に,本件建物を原告会社に,合計1億2600万円(本件土地代金1億1000万円,本件建物代金1600万円)でそれぞれ売る売買契約を締結した(甲5。以下「本件第二売買契約」という。)

登記記録上は,令和元年12月27日売買を原因として原告X1,原告X2,原告X3及び原告X4が共有していた本件土地の各持分全部が原告X5に移転し,また,原告X1が単独所有していた本件建物の所有権が原告会社に移転した。被告会社Aは,登記記録には現れていない(甲1-1~甲2)。

【原告の主張】

被告会社A・その代表者被告Yが、原告らに対し、それぞれ虚偽の理由によりいったん被告会社Aが本件不動産を買い取って本件不動産売買契約の当事者になる旨を述べ,それによって売買代金に差額が生じることはない旨の事実と異なる説明をして,合理的な理由なく,被告会社Aが売買契約の当事者となったことは、宅地建物取引業法46条1項,2項の報酬規定を潜脱し,同法31条1項所定の信義誠実義務違反に当たり,共同不法行為(民法719条1項,同法709条,会社法350条)が成立するのではないか。

【判旨】

宅地建物取引業法33条の2は,宅地建物取引業者が自己の所有に属しない宅地又は建物について自ら売主となる売買契約を締結することを原則として禁止しており,上記売買契約の弊害とされる売主が売買の対象となる宅地又は建物の所有権を取得して買主に移転することができなくなるという事態を招くおそれが少ない同法33条の2第1号,第2号に該当する場合に限り,例外的に上記売買契約の締結を認めた。同第1号,同法施行規則15条の6第4号は,宅地建物取引業者が取得した不動産を宅地建物取引業者ではない者に転売する場合,いわゆる中間省略登記が認められなくなったために,上記不動産の所有者と宅地建物取引業者との間で転得者のためにする売買契約を,宅地建物取引業者と転得者との間で上記不動産の売買契約をそれぞれ締結することによって,上記不動産の所有者から上記転得者に直接上記不動産の所有権を移転するという取引がみられることから,「当該宅地又は建物について,当該宅地建物取引業者が買主となる売買契約その他の契約であって当該宅地又は建物の所有権を当該宅地建物取引業者が指定する者(当該宅地建物取引業者を含む場合に限る。)に移転することを約するものを締結しているとき。」を上記例外の1つとしたものである。

本件第一売買契約の契約書(甲3)中,「Ⅴ その他重要な事項・売買契約書特約事項」には「14.(所有権移転時期)※「第三者のためにする契約」買主は,本物件の所有権の移転先となる者(買主を含む)を指定するものとし,売主は,本物件の所有権を買主の指定する者に対し買主の指定および売買代金全額の支払いを条件として直接移転するものとします。」と規定されていること,本件不動産の所有権移転に関し,被告会社Aは登記記録に現れていないことに鑑みると,本件第一売買契約及び本件第二売買契約は,宅地建物取引業法施行規則15条の6第4号によって認められる取引形態に該当する合法的なものということができる。

被告会社Aは,本件第一売買契約と本件第二売買契約の各売買代金の差額2550万円を得ることとなるが,上記のとおり上記各契約が合法的なものである以上,被告会社Aにおいて上記差額を取得することが直ちに違法とはいえない。また,被告会社Aは,本件第一売買契約においては,売主が瑕疵担保免責を受けられることから(甲3中の「Ⅴ その他重要な事項・売買契約書特約事項」の1.),買主として売主に対する瑕疵担保責任を追及することができない。他方,本件第二売買契約においては,重要事項説明書(甲6)において売主の瑕疵担保責任を免責する旨が記載されているものの,これは,宅地建物取引業法40条1項に反し,同条2項により無効であるから,被告会社Aは,売主として瑕疵担保責任を追及され得る立場にある。この点は,たとえ上記各契約において本件建物が実質的に解体予定の物として零円と評価されていたとしても,本件土地に瑕疵がある可能性は残る以上,変わるものではない。これらの点に鑑みると,被告会社Aにおいて上記売買代金の差額を取得することが不当に高い利益を得るということもできない。

加えて,本件全証拠及び弁論の全趣旨によっても,被告Y1において,本件不動産の売主側である原告X1,買主側である原告会社代表者に対し,それぞれ虚偽の理由によりいったん被告会社Aが本件不動産を買い取って本件不動産売買契約の当事者になる旨を述べたことも,それによって売買代金に差額が生じることはない旨の事実と異なる説明をしたことも,認めるに足りない。

【コメント】

本件判旨は、売主買主双方から三為業者・仲介会社に対する損害賠償請求を否定しましたが、1億円あまりで取得した本件不動産を、翌日、1億2600万円で転売する事案です。このような事案では、フラストレーションを感じる売主買主も存在すると思われ(紛争に発展する可能性が高い)、三為業者及びこれに関する仲介業者は注意が必要で、売買の中でなぜ三為業者を介在させる必要があるか、売主買主の理解を得ることが必要でしょう。

なお、本件判旨は太字下線部記載のとおり、本件第二売買契約が売買契約であった事案に関するものですが「中間省略登記運用改善に関する通知」で示されているとおり、これを無名契約とする(従って、担保責任免除特約も有効➡三為業者に有利)場合には、更なる理解を得る必要があると思います。

不動産の相談は村上新村法律事務所まで

大阪オフィス

https://g.page/murakamishinosaka?gm

川西池田オフィス

https://g.page/murakamishin?gm

福知山オフィス

https://g.page/murakamishinfukuchiyama?gm

投稿者:

ARTICLE

-

不動産

-

事業再生法人破産

-

企業法務

-

新着情報

SEARCH

ARCHIVE